Trump, tarifas, chantagem e a erosão da democracia

Receba as notícias mais importantes no seu e-mail

Assine agora. É grátis.

Quando presidentes personalizam o poder de Estado, até a política comercial vira arma de intimidação. A teoria democrática explica por que isso não é só folclore trumpista.

Poucos episódios recentes ilustram tão claramente a transformação de um país democrático em um laboratório de práticas autocráticas quanto a nova tarifa de 50% que Donald Trump promete impor ao Brasil. Mais do que uma medida de política comercial, trata-se de um ato que reúne todos os elementos característicos de uma postura de governo autoritária: arbitrariedade, personalismo extremo, ausência de qualquer supervisão legislativa, inexistência de justificativa econômica consistente e um tom imperial que exclui protocolos mínimos de respeito entre Estados soberanos.

A carta oficial com que Trump formalizou a decisão — publicada do alto de sua cadeira presidencial na rede social X — não se constrange em expor motivações que, num regime democrático funcional, soariam escandalosas. O tarifaço, escreve ele, responde à forma como o Brasil conduz o processo judicial contra Jair Bolsonaro, mártir político e vítima de perseguição. É um instrumento de chantagem e retaliação, sem qualquer tentativa de disfarce.

Mas é também uma farsa, uma vez que invoca acusações de censura e práticas comerciais que supostamente teriam gerado um déficit crônico entre os países — narrativa facilmente refutável, já que os Estados Unidos mantêm superavit comercial com o Brasil há anos. Suspeita-se que Trump apenas copiou e colou um texto-padrão dessas “cartas de punição tarifária”, que está mandando para todo mundo, sem dar sequer uma olhada na planilha ao lado.

O que faz desse episódio um estudo interessante é que ele não se limita a um abuso ocasional de poder

Contudo, esse caso, embora importante, é quase lateral. O que faz desse episódio um estudo interessante é que ele não se limita a um abuso ocasional de poder, mas se encaixa com precisão no que a literatura contemporânea de teoria democrática chama de terceira onda de autocratização. Trata-se do processo pelo qual as democracias, em vez de sucumbirem a golpes ou rupturas dramáticas, são desmontadas de dentro para fora, em etapas graduais, por um agente eleito democraticamente e que, não raro, continua se considerando um democrata.

Como lembram autores centrais dessa linha de pesquisa, esse modelo de corrosão raramente se assume como tal. Ao contrário: ele é conduzido por lideranças que se dizem democratas por definição — porque nasceram num regime que sempre foi democrático — embora não compreendam, ou prefiram ignorar, os princípios substantivos que sustentam essa tradição. Quando Trump se apresenta como defensor das instituições americanas, ao mesmo tempo em que as instrumentaliza para objetivos privados e ressentimentos pessoais, não há contradição aparente em seu discurso. A contradição está apenas na realidade que ele impõe aos demais.

Trump é, inegavelmente, um homem muito ignorante. Os inúmeros vídeos sobre os absurdos que diz e faz em virtude da sua enorme ignorância — e que já viraram um gênero próprio no Instagram e no TikTok — têm me divertido enormemente no último ano. Mas ele não é apenas ignorante: é megalomaníaco, autocentrado e autoritário. Ao que tudo indica, desconhece o mais elementar sobre o que constitui um regime democrático. Considera-se democrata porque lhe parece natural que todo americano o seja, assim como toma por certo que o inglês é a “língua americana”. Assim, não importa o que faça nem como trate instituições, pessoas e regras do jogo democrático: ele se julga democrata porque os Estados Unidos sempre foram uma democracia. Dada essa premissa, nenhum limite democrático pode frear os traços autoritários e narcisistas de sua personalidade.

Stockemer sublinha que esse autoengano é típico das democracias que se julgam consolidadas. O populismo autoritário se disfarça de correção de rumos e de defesa da soberania nacional, quando na prática é apenas uma sequência de pequenas fraturas institucionais que, acumuladas, rompem a cultura democrática. Trump não precisou fechar jornais ou dissolver o Congresso; bastou usar medidas formais — como tarifas comerciais — para sinalizar que qualquer crítica ou oposição, mesmo em países soberanos e distantes, pode ser punida com a força econômica de uma superpotência.

Os estudos sobre autocratização incremental mostram que esse desmonte segue fases relativamente previsíveis. A primeira é a retórica de exceção: cria-se a ideia de que o país enfrenta ameaças à sua existência e só uma liderança forte pode salvá-lo. Essa retórica sempre constrói inimigos internos ou externos: elites traidoras, judiciários parciais, imprensa vendida, governos estrangeiros conspiradores.

A segunda fase é o deslizamento simbólico — a normalização de procedimentos de exceção que antes gerariam escândalos. Surgem as demissões sumárias de servidores, o desrespeito rotineiro a pareceres técnicos, a substituição de protocolos institucionais por decisões unipessoais.

O terceiro estágio, que Gerschewski chama de “agigantamento executivo”, ocorre quando o líder já se sente autorizado a usar todo o aparato estatal como prolongamento de sua biografia. Tarifas, restrições administrativas, investigações tributárias e pressões sobre empresas passam a servir a lealdades políticas.

A quarta etapa é a legitimação populista: qualquer abuso vira prova de coragem e autenticidade, algo a ser celebrado por eleitores que acreditam estar salvando a pátria. Por fim, chega a cristalização do regime híbrido: eleições continuam acontecendo, mas o jogo já está viciado, pois todas as instituições estão submetidas a uma só vontade.

O tarifaço ao Brasil sinaliza que os Estados Unidos transitam do segundo para o terceiro estágio – pelo menos. Não é apenas mais um capricho trumpista: é um ato que consolida a passagem do personalismo retórico ao personalismo institucionalizado. Trump não apenas fala como governante excepcional, mas age como tal. Ele dissolve a fronteira entre a política externa de Estado e seus interesses privados e sua idiossincrática concepção do mundo. Ao fazer isso sem resistência significativa, envia uma mensagem que ressoa em todas as direções: não há limites que não possam ser testados.

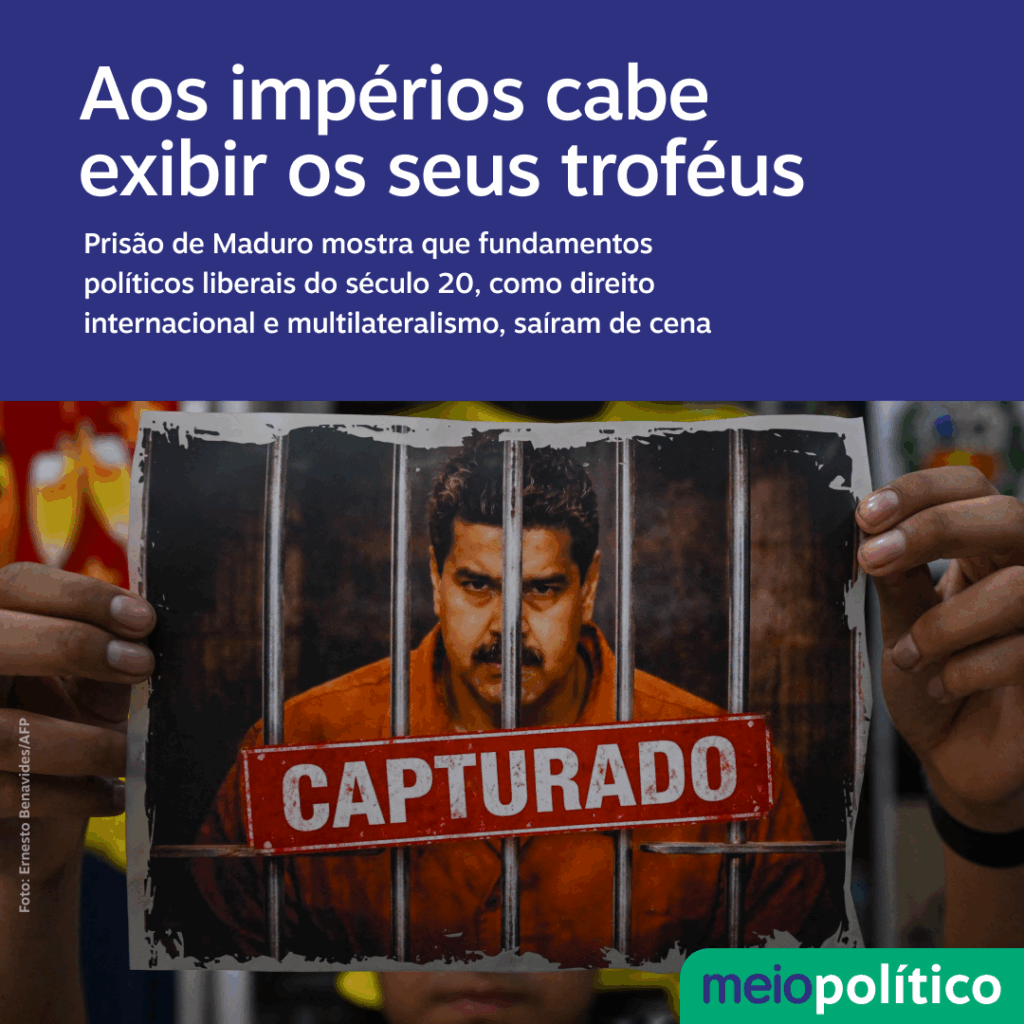

Esse modelo de erosão também foi testado por outros líderes que começaram chamando a si mesmos de democratas incompreendidos. Na Hungria, Viktor Orbán iniciou seu projeto declarando-se defensor da “democracia iliberal” (sic!), expressão que soava quase acadêmica — até que o Judiciário, a imprensa e o financiamento de partidos opositores foram progressivamente desidratados. Na Turquia, Erdogan prometeu proteger a República dos “inimigos internos”. Na Venezuela, Chávez e depois Maduro conservaram eleições, tribunais e parlamentos, mas retiraram deles a substância: restou apenas o rito vazio da institucionalidade. A semelhança não está no contexto histórico, mas no método: a ideia de que quem “fala pelo povo” pode gradualmente apropriar-se do Estado sem que isso pareça um crime contra a democracia.

A erosão democrática se acelera quando a sociedade acredita que ‘coisas assim não acontecem aqui’

No caso americano, a peculiaridade está no mito do excepcionalismo democrático. Muitos acreditam que os Estados Unidos seriam imunes ao colapso institucional porque são a democracia mais antiga em funcionamento. Mas a teoria contemporânea — e agora a prática — mostram que não existe blindagem automática. A erosão se acelera quando a sociedade acredita que “coisas assim não acontecem aqui”, enquanto atos excepcionais passam a ser tratados como variações folclóricas do estilo do presidente.

Nesse terreno, torna-se possível anunciar, sem rubor, uma tarifa de 50% contra um dos principais parceiros comerciais americanos, em nome da proteção de um aliado ideológico acusado de violar leis eleitorais e de incitar golpes. Ao impor essa sanção por conveniência pessoal, Trump confirma o que Kneuer chama de “mimetismo institucional”: manter a forma, destruir o conteúdo.

O Brasil, neste episódio, é menos o alvo real do castigo e mais o cenário escolhido para exibir força. A mensagem se dirige aos eleitores internos, aos aliados congressuais, ao Judiciário que ainda resiste. O objetivo é pavimentar a normalização de que tudo — inclusive a política externa — pode ser dobrado à lealdade pessoal.

Para quem insiste em ver esse episódio como mais um excesso retórico, convém olhar para o que acontece com democracias que se julgam eternas. As instituições não sucumbem diante de uma agressão isolada, um golpe, mas diante do acúmulo de gestos em que o governante confunde cargo com destino pessoal. Cada ato dilui a repulsa coletiva e habitua a sociedade a uma exceção permanente. No limite, como adverte Stockemer, esse processo cria uma república simulada: eleições acontecem, jornais circulam, juízes despacham — mas tudo isso já se tornou irrelevante, pois a vontade do presidente preenche todos os espaços.

Outro fator que acelera a erosão é a passividade — por vezes cúmplice — de atores que deveriam funcionar como contrapeso. Gerschewski sublinha que a naturalização não acontece apenas porque o líder transgride, mas porque o entorno institucional hesita em responder com clareza. Quando parte da elite política prefere acomodar-se ao novo estilo, convencida de que os abusos não passam de “exageros”, a fronteira entre exceção e regra vai se dissolvendo. É assim que regimes híbridos se consolidam: menos pela força irresistível do populista e mais pelo cansaço moral de quem, em teoria, poderia contê-lo. No caso americano, a reação institucional ao tarifaço — fragmentada, protocolar, hesitante — já antecipa esse risco. Se ninguém se dispõe a restabelecer limites, tudo se torna ensaio geral do próximo abuso.

Há também uma dimensão internacional que costuma receber pouca atenção. Quando a maior democracia do mundo passa a recorrer a instrumentos autoritários com naturalidade, oferece um modelo aos aspirantes a autocratas mundo afora. Governos que buscam legitimar suas próprias práticas antidemocráticas podem agora apontar para Washington e dizer que esse é apenas o “novo realismo” das relações internacionais. Ao fazer da política comercial um prolongamento de seus ressentimentos pessoais, Trump não corrompe apenas a integridade institucional americana — naturaliza globalmente a ideia de que o poder executivo pode tudo, que a retaliação econômica é uma arma legítima de revanche política e ideológica, e que não há diferença entre Estado e indivíduo no exercício da autoridade, mesmo em regimes democráticos.

Nesse ponto, é quase irrelevante se o tarifaço produzirá impacto econômico duradouro. Seu valor está no precedente simbólico: a demonstração de que até um país com 250 anos de prática republicana pode ser levado, por inércia e ilusão de imunidade, a aceitar como rotina um padrão de exceção. O gesto de Trump é, portanto, muito mais do que uma afronta ao Brasil. É uma janela que nos permite divisar o futuro possível — e deprimente — de qualquer democracia governada por autoritários, se nada for feito.

***

Para quem quiser entender mais o fenômeno da erosão democrática:

Berasaglio Berlucchi, A., & Kellam, M. (2023). Who’s to blame for democratic backsliding: Populists, presidents or dominant executives? Democratization, 30(5), 815–835.

Gerschewski, J. (2021). Erosion or decay? Conceptualizing causes and mechanisms of democratic regression. Democratization, 28(1), 43–60.

Jee, H., Lueders, H., & Myrick, R. (2022). Towards a unified approach to research on democratic backsliding. Democratization, 29(4), 754–767.

Kneuer, M. (2023). Trends on democratic erosion: The role of agency and sequencing. International Political Science Abstracts, 73(6), 837–847.

Kneuer, M. (2023). Conceptualizing autocratization. Political Studies Review, 21(1), 54–68.

Lührmann, A., & Lindberg, S. I. (2019). A third wave of autocratization is here: What is new about it? Democratization, 26(7), 1095–1113.

Stockemer, D. (2025). Is the US moving toward autocracy? A critical assessment. Policy & Politics. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/polp.70032