O feminicídio como problema democrático

Receba as notícias mais importantes no seu e-mail

Assine agora. É grátis.

Quando metade da população vive sua liberdade com medo da outra metade, a igualdade permanece promessa, não experiência

O feminicídio é tema público há bastante tempo. Discutem-se leis, aumento de penas, atuação policial, abrigos, delegacias especializadas, reincidência, dados estatísticos, políticas públicas de proteção e acolhimento. Há debates morais e educacionais, campanhas, protocolos. O assunto está na agenda. Não é tabu, não é doméstico nem periférico. O que me interessa aqui é um passo adiante nessa discussão: não o feminicídio apenas como violência, crime, expressão de ódio ou falha de políticas públicas, mas como problema democrático.

Não digo isso porque o homicídio seja necessariamente político — não é. Homicídios ocorrem em democracias e ditaduras, em sociedades pacíficas e violentas. Mas o feminicídio expressa algo diferente: ele ocorre quando um homem decide que tem direito sobre a vida, o corpo ou o destino de uma mulher; quando a recusa dela se torna intolerável ao ponto de ser anulada pela brutalidade.

Isso viola não apenas a integridade da vítima — viola o postulado central da democracia: ninguém pertence a ninguém; cada pessoa é livre para conduzir sua vida segundo sua própria vontade. O feminicídio, em suma, é a negação extrema do mais precioso princípio democrático: a autonomia.

Não defendo a ideia de que vivemos sob um “feminicídio estrutural”. Esse é um clichê teórico que reduz a realidade a um esquema militante. O feminicida não é o cidadão médio, não é produto inevitável de uma estrutura social, não é destino. Como o homicida em geral, ele é a exceção trágica. O que é de fato relevante nesse modo de encarar as coisas é a sobrevivência de mentalidades pré-democráticas em contexto democrático.

Mentalidades subterrâneas, herdadas como costumes, que demonstram considerável capacidade de sobreviver a tudo o que consideramos progresso nessa área: humanismo cristão, iluminismo, liberalismo, democracia. Mentalidades se materializam em crenças que não necessariamente são vistas, uma vez que operam como pressupostos. Muitas dessas crenças já não são majoritárias; muitas persistem confessadamente apenas em bolsões culturais, mas, mesmo silenciosas, mantêm-se em grande parte da nossa cultura. E, em certas circunstâncias, irrompem como violência ou crime.

A primeira é a ideia de que a autonomia da mulher vale menos que a do homem no campo afetivo e sexual. Que a recusa feminina não é exatamente recusa, mas obstáculo a ser revertido ou superado. No limite, o veto feminino será visto como afronta intolerável por quem julga ter um direito sobre ela, especialmente quando envolve afeto, desejo ou compromisso emocional. E a traição feminina como a iniquidade maior que só pode ser aplacada com mutilação ou morte.

A segunda crença é a da posse. Não explícita, não declarada, mas insinuada no modo como se entende um relacionamento. “Minha mulher” é uma expressão literal, mas será considerada pouco problemática até o momento em que um rompimento transforma esse pronome em direito. A convicção de que o vínculo doméstico, amoroso ou sexual cria legitimidade sobre corpo, desejo e destino alheios é, a rigor, incompatível com o princípio democrático de autonomia individual. Democracia supõe que ninguém pertence a ninguém.

O feminicídio é o colapso mais brutal dessa premissa, mas, antes de chegar a esse ponto, muitas outras premissas relacionadas à liberdade individual já colapsaram. O feminicídio é o ponto mais extremo e mais trágico numa escala, mas tudo começa com a mentalidade que recusa aceitar que a mulher é livre para ir embora, para dizer não, para escolher outro.

Vê-se isso nas estatísticas: grande parte dos casos ocorre após separação, anúncio de separação ou de que outra escolha amorosa ou sexual foi feita. O homicídio é o gesto extremo de quem não suporta que a mulher tenha escolhido um presente — ou escolha um futuro — que não o inclui. Não é o desejo que mata ou mutila, mas o direito imaginário de decidir sobre o desejo dela: “ou continua sendo minha, ou não será de mais ninguém.”

Uma liberdade que exige táticas defensivas para ser exercida é uma liberdade desigual

E é aqui que o feminicídio se torna problema democrático. Democracia não é apenas um arranjo institucional para escolher governantes. É uma forma de vida que se funda na igualdade de liberdades, no direito de cada um existir sem autorização de qualquer outro. Não importa o quão universais sejam os direitos na lei: uma liberdade que exige táticas defensivas para ser exercida é uma liberdade desigual.

Sem liberdade de ir e vir no espaço público e privado, de desejar e recusar, de entrar e sair de relações, de viver autonomamente a própria liberdade sexual e amorosa, não há igualdade substantiva. Se metade da população tem um medo justificável da outra metade — medo do estupro, do assédio, das agressões íntimas, da violência doméstica, do julgamento social que autoriza punições morais, do assassinato —, então a igualdade de liberdades está comprometida.

A desigualdade não está tanto no perigo real — a que todo mundo está sujeito nos dias que correm — e varia enormemente entre sociedades; está no fato de que o medo é distribuído de maneira desigual entre homens e mulheres. Homens costumam exercer a liberdade como estado natural; mulheres a exercem levando em conta as circunstâncias e o risco que pode provir dos próprios homens. A liberdade masculina é presumida; a feminina precisa ser administrada, considerando, inclusive, que a liberdade dos homens poderá ser exercida contra ela. A lógica mais primitiva, baseada na relação predador-presa, ainda precisa ser levada em consideração o tempo todo por metade das pessoas em sociedades democráticas — e nada parece mais escandaloso do que isso.

O ponto central não é que as mulheres vivam sob terror constante — isso seria caricatura. O ponto é que a liberdade feminina opera com condicionantes. Não se trata de excluir a enorme diversidade das experiências femininas, mas de reconhecer a marca comum: a presença do medo como fator que organiza a vida. O medo pode ser raro ou intermitente, pode variar enormemente entre classes, lugares e circunstâncias — mas existe, e existe para mulheres em escala que não existe para homens. Isso é incompatível com a ideia democrática de igualdade substantiva.

A discussão costuma ficar presa entre dois polos: o penal (mais lei, mais punição, mais polícia) e o cultural-identitário (somos uma sociedade machista, estruturalmente violenta etc.). Há méritos e limites em ambos. O que proponho é deslocar o eixo: se tratamos o feminicídio e as violências que o antecedem como questões democráticas, o problema deixa de ser das mulheres e passa a ser do conjunto da sociedade, do pacto civilizatório que fundamenta a ordem democrática.

Se o problema é democrático, ele não pertence a um sexo. Pertence à democracia — portanto, a todas as pessoas, às instituições, às escolas, aos partidos, à imprensa, ao Judiciário, ao Estado, ao eleitorado. E pertence também às mulheres, mas não em posição de vítimas ou de destinatárias de proteção, e sim como cidadãs cuja autonomia deve ser garantida como cláusula fundamental da vida comum. O problema é nosso.

Isso produz outro desdobramento importante: não se pode declarar consolidação democrática enquanto metade da sociedade tem menor qualidade de vida do que a sua contraparte. Enquanto mulheres têm de medir riscos antes de exercer o que os homens exercem sem reflexão, o projeto igualitário permanece incompleto. Igualdade política não se cumpre apenas nas urnas ou no Código Penal — cumpre-se na rua, na casa, no bar, na festa, no fim do relacionamento, na recusa sexual, no simples ato de existir. A democracia prometeu liberdade e autonomia. Autonomia significa poder escolher — inclusive dizer não, ir embora, mudar de ideia, violar códigos de exclusividade sexual, ser deixada em paz, fazer o que lhe der na telha. Como todo mundo.

Quando uma mulher teme romper um relacionamento porque sabe que ali reside o momento de maior perigo, estamos diante de um fato político, não apenas emocional ou privado. Quando pais educam filhas com manuais de autoproteção com doses extras de cuidados, em face do perigo representado por um modelo de homem-predador que ainda é real, significa que reconhecemos que mulheres e homens não são, de fato, iguais no exercício de suas liberdades e direitos. E quem é pai contemporaneamente de filhos e filhas sabe muito bem do que estou falando.

O feminicídio cresce quando a mulher age com a autonomia que a democracia lhe concede

É instrutivo observar onde o feminicídio costuma ocorrer: nas transições. No rompimento, na descoberta da infidelidade, na recusa sexual, na perda do controle. O feminicídio cresce quando a mulher age com a autonomia que a democracia lhe concede — quando toma decisões sobre a própria vida que não coincidem com a vontade do homem.

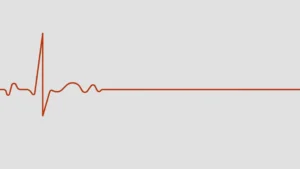

O feminicídio não é o oposto da democracia; é o sintoma de que ela ainda não chegou aonde deveria chegar. Ele floresce na fronteira onde um projeto de vida entra em conflito com outro, e uma das partes se considera legitimada a eliminar a outra.

Por isso, insisto: feminicídio é um problema democrático porque revela o ponto exato onde a democracia ainda não chegou. Chegou à urna. Chegou à lei. Chegou ao mercado de trabalho. Chegou à universidade. Mas não chegou plenamente ao território onde amor, desejo e frustração se encontram. A democracia ainda não se inscreveu, com a mesma força, na cena da ruptura amorosa, das mudanças de decisão sexual, de rota sentimental e de compromissos maritais — que é justamente onde muitos feminicídios ocorrem.

Talvez o teste mais exigente da democracia contemporânea não esteja mais nas instituições representativas, mas no território íntimo — o casamento, a separação, o desejo, o sexo, a frustração. Onde há assimetria de liberdade, há déficit democrático. Onde um “não” ainda precisa se explicar, onde uma mulher teme pela própria vida ao recusar um vínculo, onde a autonomia feminina é negociada caso a caso, a igualdade está incompleta.

Isso não se resolve apenas com leis mais severas, embora elas sejam importantes. Temos, antes, outro problema para resolver: o da democratização da imaginação e das premissas morais no que se refere às igualdades mais pessoais e íntimas de mulheres e homens. O Estado pode punir o ato — mas não pune a crença. A lei pode proteger a vítima — mas não extingue o medo que organiza comportamentos. A política pode financiar abrigos e delegacias — mas não substitui o esforço civilizatório de incorporar a autonomia feminina como valor irrenunciável. Esse é o ponto.

Democracia é, no fundo, um regime de confiança. Confiamos que ninguém pode nos prender arbitrariamente, censurar nossa fala, tomar nossos bens, invadir nossa casa. Mulheres, porém, não podem confiar plenamente que sua liberdade íntima será respeitada em todas as circunstâncias. Não em todas as classes, não em todas as regiões, não em todas as faixas etárias, não em todas as relações. Enquanto isso persistir, a igualdade prometida seguirá como ideal, mas ainda não como experiência.

A democracia avançou, mas não concluiu a travessia. Fez das mulheres eleitoras; precisa deixá-las física e emocionalmente seguras. O voto, a escolaridade, a presença pública foram conquistas do século 20. O século 21 talvez seja o da conquista da segurança da autonomia — o direito de existir sem calcular risco permanente.

A liberdade, para ser democrática, precisa ser simétrica. Enquanto mulheres puderem morrer pelo ato de exercer liberdade — amar outra pessoa, recusar sexo, terminar um relacionamento, ser sexualmente infiel, escolher outro futuro —, não estaremos discutindo apenas violência, mas o limite atual da democracia. O desafio não é derrubar o que existe, mas estender o mesmo valor — o da liberdade de ser — ao espaço onde ele ainda não governa plenamente: o espaço da vida amorosa e sexual. A democracia fez das mulheres cidadãs. Falta fazê-las plenamente livres.

O noticiário tem te deixado cansado da política e com a sensação de retrocesso? Dê uma pausa e ganhe uma nova perspectiva. Nossa dica é o episódio 1 de Democracia: Uma História Sem Fim, disponível no streaming do Meio. Uma obra para entender o país com mais clareza e lembrar que a democracia ainda nos permite continuar avançando. Assista aqui.