Trump e o Brasil: Bolsonaro, negócios e hegemonia

Receba as notícias mais importantes no seu e-mail

Assine agora. É grátis.

Movimentação do presidente americano revela sua intenção de manter e ampliar o domínio americano regionalmente

Donald Trump tem um olhar personalista e transacional sobre a realidade. Um olhar diretamente vinculado ao fato de que o atual presidente dos Estados Unidos é produto político de um processo de sublevação sociocultural. Isto quer dizer que, ao mesmo tempo em que o cidadão médio da América viu o poder de compra diminuir e suas oportunidades de ganhar a vida serem impactadas por forças “estranhas” — a imigração e a concorrência dos chineses —, esse mesmo cidadão também foi se fechando em um caixa de ressonância em busca de soluções para as incertezas que se colocavam em seu presente e os impactos delas em seu futuro.

Neste sentido, a vitória eleitoral de Trump e seu retorno à Casa Branca demonstram dois elementos importantes a serem ressaltados. O primeiro, representado pela própria incapacidade da lógica de pesos e contrapesos de contra-arrestar os impactos do 6 de janeiro de 2020 e enviar um recado claro ao ecossistema político mais reacionário de que aquele tipo sublevação não seria tolerado. O segundo, por sua vez, tão importante quanto o primeiro, tem a ver com a própria degradação dos olhares da maior parte dos cidadãos sobre a representação política e seus interesses reais em resolver problemas cotidianos.

De juízes a parlamentares, de republicanos tradicionais aos democratas de forma geral, o que se viu ao longo dos últimos anos nos Estados Unidos foi uma perda de capilaridade de grupos políticos não vinculados ao trumpismo. acusados de não serem efetivamente conectados com as necessidades das pessoas. Tal traço, efetivamente, se tornou ainda mais grave para os democratas à medida que as suspeitas sobre a ocultação do real estado de saúde do ex-presidente Joe Biden se tornaram objeto de livros e outros tipos de produção audiovisual.

A resultante dessa dinâmica é que a mescla de capacidade de comunicação demagógica de Trump, misturada ao desencanto de um número significativamente alto de eleitores com a realidade, abriram espaço para uma espécie de empreendimento de desconstrução. Capitaneado por Trump, o movimento se ampara nas reflexões de atores como Steve Bannon e propalado a partir de expressões como deep state, Big Beautiful Bill ou Make America Great Again, forjam um panorama de respostas simples para problemas complexos.

Esse comportamento também altera a forma com que os Estados Unidos interagem com os atores internacionais. Neste aspecto, o anúncio de tarifas e sanções econômicas para parceiros comerciais permitem a compreensão de um primeiro elemento da rationale de Donald Trump, que está impregnada do ponto de vista econômico por uma percepção autárquica. Significa dizer que, nos termos construídos por Paul Kennedy em Ascensão e Queda das Grandes Potências, o presidente dos Estados Unidos da América persegue uma lógica política que torne seu país uma entidade minimamente autônoma em relação ao restante da ordem internacional.

O dilema para essa profecia, explorada massivamente na dinâmica de fazerem os EUA grande outra vez, é que a própria realidade impõe limites e constrangimentos ao discurso. É possível afirmar que a realidade é uma parede intransponível, a qual não pode ser subjugada pela vontade isolada de um ator político único. O dilema é que Trump, como outras lideranças políticas que se consideram taumaturgicamente ungidas para uma missão que transcende os espaços normais e naturais de ação, parece crer piamente em sua capacidade de alterar as regras daquilo que foi desenhado em termos de política internacional e doméstica.

Em termos domésticos, sua ação visa pressionar atores institucionais vistos como ameaça aos seus interesses — caso vislumbrado em sua visita recente ao Federal Reserve —, de forma que se sinta convencido a abrir espaço para uma nova agenda. Um outro elemento na esfera doméstica é o encerramento de uma característica presente em seu primeiro mandato, onde havia um esforço mínimo de composição com alas mais tradicionais do sistema político e do Partido Republicano em específico.

Esse movimento parece ter apenas reforçado a convicção de Trump em empreender indicações baseadas em laços pessoais e, sempre que possível, ignorar qualquer movimento que possa ser visto como próximo a velha institucionalidade, nomeada pelo presidente como corrupta e comprometida com a manutenção do velho status quo. Nesse cenário, parece residir um outro traço importante, de migração daquilo que é propagado no plano doméstico para a arena internacional.

Ao se propor dentro de uma dinâmica de questionamento da ordem interna estabelecida, Trump parece perceber que há espaço para mudança na ordem internacional.

Tal percepção se alinha de maneira direta aos interesses de setores-chave da economia americana, ao mesmo tempo em que tende a alimentar dois elementos importantes no processo de construção de autoimagem do presidente dos Estados Unidos. O primeiro está vinculado à necessidade de espalhar a percepção de que Trump é um pacificador: um homem capaz de, com sua ação, resolver o conflito na Ucrânia, estabilizar o Oriente Médio e conter a ameaça dos Brics — vistos como próceres do expansionismo chinês.

O segundo desses elementos seria consolidar a percepção de Trump como o maior dos negociadores. O líder capaz de arrancar concessões pesadas de rivais e aliados, criando compensações para o fato de que a América foi espoliada por anos com a anuência de lideranças domésticas fracas e comprometidas com interesses dos outros, e não dos pagadores de impostos dos estados. Esses dois elementos são de suma importância para compreender a forma como a Casa Branca tem se posicionado e, sobremaneira, vislumbrar o caminho potencialmente acidentado que se coloca para o Brasil ao longo do tempo.

Afinal, se há um componente geopolítico importante manifesto na ideia de Trump de que os Estados Unidos são um poder regionalmente inconteste, o Brasil surge como alvo natural para qualquer tipo de contenda. Dadas suas dimensões territoriais, distância geográfica e um afastamento ideológico marcado pela administração Lula, se torna natural a necessidade de enquadramento. Em paralelo, o fato de membros da diáspora brasileira nos EUA — casos de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo — terem entendido as novas dinâmicas de negociação e influência sobre as autoridades norte-americanas com mais velocidade que os canais normais do Estado brasileiro, abre espaço para ganhos e o estabelecimento de contatos potencialmente eficazes na ideia de levar um determinado tipo de pauta ao cerne do debate político no Brasil.

Em termos práticos, significa dizer que a dinâmica de disputa pelo monopólio das atenções conforme construída pelo trumpismo e seus movimentos satélites — caso do bolsonarismo no Brasil — não tende a dar trégua para atores políticos e institucionais que lhe façam oposição.

Historicamente, vale ter em perspectiva o quão eficaz Trump foi, mesmo fora da presidência, em desalojar correligionários que se opuseram a ele de posições chave dentro da estrutura do Partido Republicano. Paralelamente, ao assumir um novo mandato como presidente, tem empreendido um processo de afastamento, via demissão ou imposição de ostracismo, daqueles que, dentro das estruturas do governo, sejam vistos como ameaças a seus interesses.

A dinâmica que Trump e seu grupo empreendem em Washington é marcada pelo desmonte de institucionalidades e avanço de dinâmicas pessoais. Não por acaso, ao passo que servidores públicos que dedicaram décadas de serviços ao país não têm acesso direto ao presidente ou a secretários importantes — casos do Departamento de Estado e do Departamento de Comércio —, novos atores, tais como escritórios de advocacia, têm a capacidade de defender interesses com maior desenvoltura e avançar agendas em nome de clientes privados e estatais.

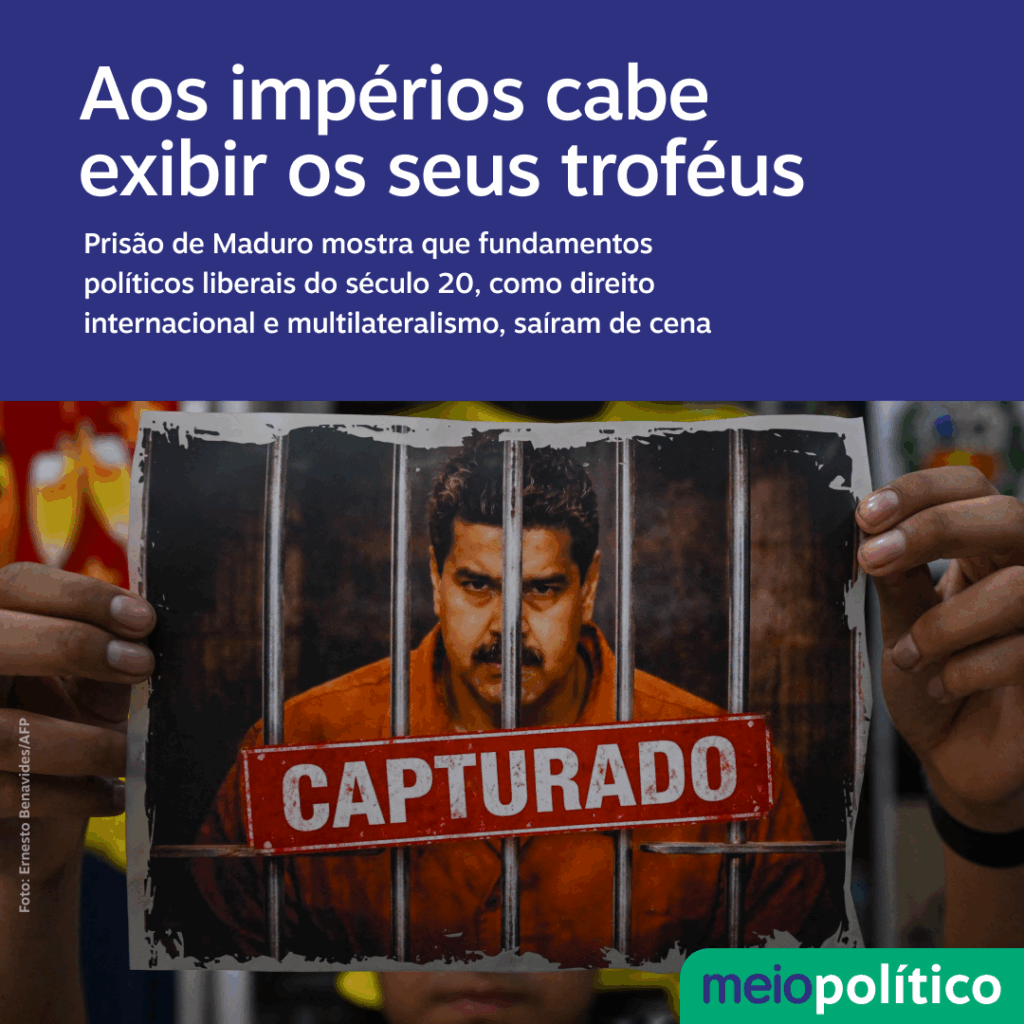

Levando à compreensão de que as ações da atual administração americana funcionam em uma espécie de movimento de pinça, caracterizado pelo enfraquecimento da oposição interna, ao mesmo tempo em que, externamente, as antigas alianças são redesenhadas de maneira a reafirmar a hegemonia dos Estados Unidos. Este elemento, especificamente, se torna visível na forma como foram impostos acordos sobre o Japão, que também foi alvo de críticas volumosas em âmbito doméstico, resultando na renúncia do primeiro-ministro e do gabinete que conduziram o diálogo. Enquanto no caso Europeu, um número considerável de chefes de governo se colocou contrariamente aquilo que foi acordado por Ursula Van Der Leyen.

No caso do Brasil, a querela personalista em favor de Jair Bolsonaro se torna justificativa retórica e plataforma político-ideológica para o aumento previsível da pressão sobre a economia e atores institucionais brasileiros. As sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, neste sentido, são apenas um sinal — que tende a ser propagado como estigma — em direção a todos aqueles que se insurjam contrariamente ao esforço de Washington de reclamar sua hegemonia regionalmente.