Edição de Sábado: Um cérebro entre a Amazônia e as estrelas

Receba as notícias mais importantes no seu e-mail

Assine agora. É grátis.

Em uma sala de roteiro, alguém poderia apresentar a ideia de um “plot” em que, confrontado com o alzheimer do pai de sua mãe quando ainda criança, um inteligente jovem se torna geneticista e passa a se interessar pela manifestação da capacidade social no cérebro humano, na intenção de entender a doença que levou embora o avô ainda em vida. Então, cria minicérebros humanos em laboratório e descobre que a invenção pode ajudar o filho, autista. Mas, para isso, o cientista precisará ir ao espaço. E, para tornar o estudo mais completo, vai botar na bagagem espacial plantas amazônicas.

Não é à toa que o cientista brasileiro Alysson Muotri nem sempre diz toda a verdade quando algum desconhecido pergunta, puxando papo no elevador ou no Uber, o que ele faz da vida. “O motorista puxa conversa, e eu começo dizendo que sou um cientista. Isso já causa um estranhamento, né?”, conta o professor nos Departamentos de Pediatria e Medicina Celular e Molecular da Universidade da Califórnia. “Eles não devem pegar muito cientistas. Aí, perguntam ‘mas você estuda o que?’. Quando eu respondo, o pessoal já assusta.”

Em defesa de todos motoristas de aplicativo que já se surpreenderam com a resposta de Muotri, é preciso dizer que os jornalistas não ficam menos surpresos. Na reunião de pauta deste Meio, todo mundo ficou boquiaberto. Nem mesmo outros cientistas vêem o feito como comum. “Até pra mim, às vezes parece um roteiro de filme”, diz um dos parceiros de Muotri na busca pela cura do Alzheimer.

Acompanhar a doença do avô levou Muotri a se interessar por uma parte específica do cérebro humano: o córtex frontal. Ele fica ali na região da testa e é onde as redes neurais desenvolvem a cognição humana, principalmente o aspecto social. Mas, para estudar essa área, Muotri esbarrou em um problema. “Eu fui para o melhor laboratório de células-tronco dos Estados Unidos e tive uma grande surpresa: eles só trabalhavam com cérebros de camundongos”.

Esses animais são bastante usados em pesquisas em neurociência porque, apesar das diferenças de tamanho e complexidade, seu cérebro tem semelhanças estruturais com o órgão humano. Ambos possuem as mesmas regiões principais: córtex cerebral, hipocampo, tálamo, hipotálamo, cerebelo, tronco encefálico. Mas essas correspondências param muito, mas muito antes do funcionamento do tecido no desenvolvimento de habilidades sociais. É impossível estudar capacidades sociais humanas no cérebro de um rato.

É claro que Muotri sabia que não teria acesso a um cérebro humano real, que, como ele resume, “começa dentro do útero e, ao nascer, já está dentro do crânio”. Observar esse tecido em funcionamento seria impossível por uma lista interminável de motivos, principalmente éticos. Mas uma técnica descoberta em 2012 possibilitou essa observação. A reprogramação celular, que rendeu o Prêmio Nobel de Medicina ao pesquisador japonês Shinya Yamanaka naquele ano, consiste em criar tecidos a partir de quaisquer células de um indivíduo.

Até aquele momento, mesmo o uso de células-tronco significava uma série de restrições à pesquisa. “A gente só tinha células que vinham do embrião descartado de clínica de fertilização”, explica Muotri. “E era um embrião que você não conhecia, então não dava para saber se aquele indivíduo ia ter Alzheimer ou ia ter autismo”, explica Muotri.

Avatar

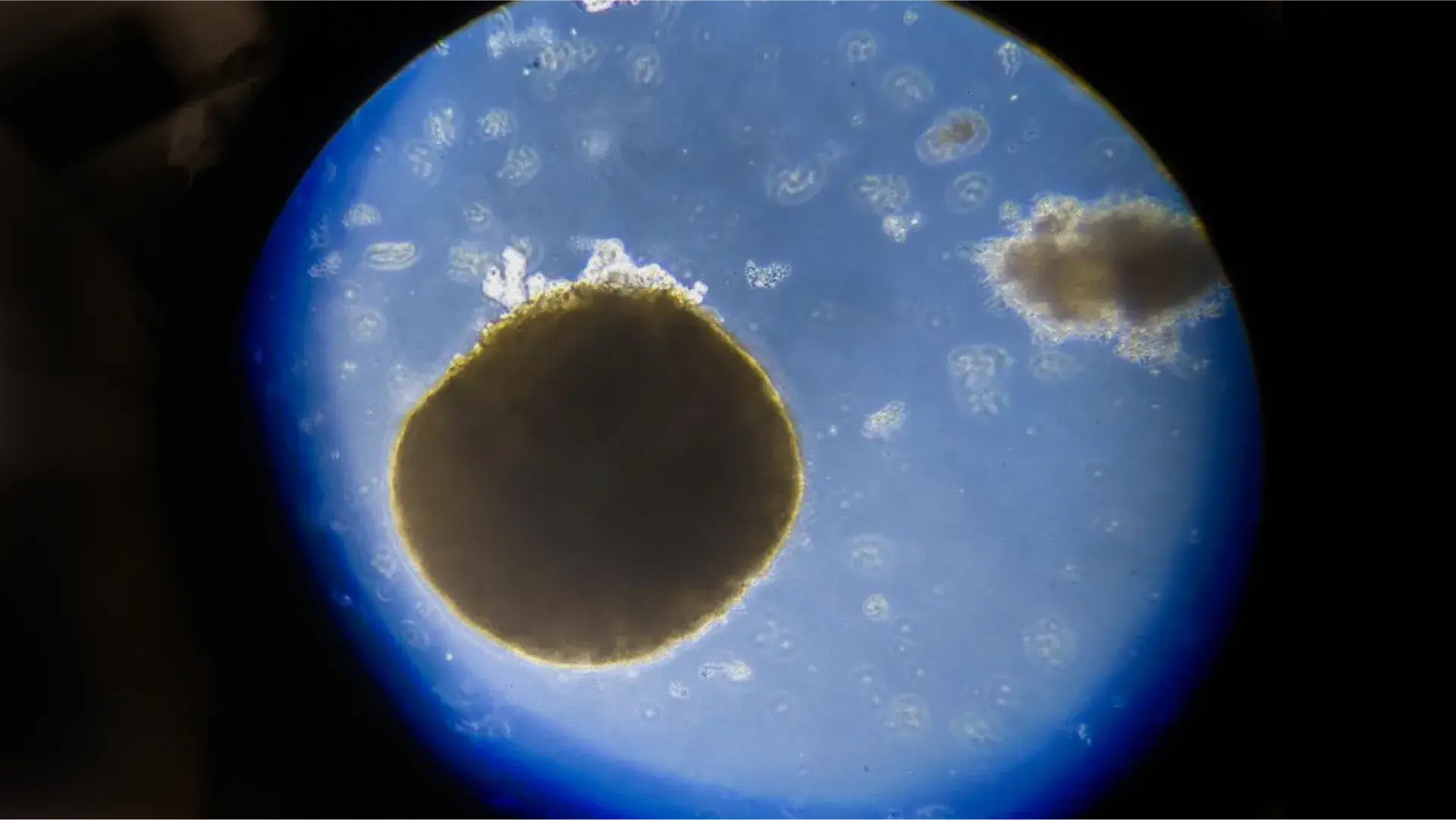

Com a técnica descoberta por Yamanaka, Muotri poderia recriar, a partir de qualquer célula do corpo de um paciente autista ou com Alzheimer, uma miniatura de seu cérebro. Agora, é miniatura mesmo. Os minicérebros de Muotri são microbolinhas, que chegam até o tamanho de um grão de lentilha, com algo entre 1 e 2 centímetros de diâmetro. Essas esferas não crescem, não são vascularizadas e, portanto, não recebem nutrientes em seu centro, onde estão as células progenitoras. “Visualmente, você vê só uma bolinha branca, não consegue ver as estruturas internas. É só quando a gente usa uma microscopia mais avançada que consegue ver a organização dessas células, as zonas ventriculares, a camada cortical.”

Essa metodologia permite que Muotri não dependa mais de descarte de clínica de fertilização. Com um entusiasmo palpável na voz e um sotaque paulistano suave, mas límpido, o cientista explica que, agora, pode reproduzir todas as células dele, do filho, da repórter, de quem precisar. Toda a genética é preservada. E como as condições que ele estuda são causadas por fatores genéticos, o uso dos minicérebros permite que os pesquisadores acompanhem o desenvolvimento daquela pessoa em laboratório, “o que é fenomenal, né?”.

Acontece que ciência, não raro, é procurar respostas para perguntas que você nem sabe que existem. Muotri havia resolvido a questão do acesso. Criou minicérebros, cópias exatas dos órgãos originais, mas uma cópia recém-nascida. E essas condições costumam aparecer ao longo da vida do indivíduo.

Um evento dentro de sua casa revelou seu novo desafio. Aos sete anos, o filho Ivan, que é autista e já contava com uma miniatura do próprio cérebro no laboratório do pai, teve um episódio de epilepsia. “Eu já estava estudando as células dele, mas o modelo não previu a epilepsia. E isso me incomodou muito”, conta. “Foi aí que eu pensei: ora, não consegui prever porque levou sete anos para ele começar a desenvolver essa condição.”

Muotri precisava acelerar o envelhecimento daqueles minicérebros para prever o desenvolvimento de doenças e condições específicas em cada sujeito, ou eles não ajudariam Ivan. O cientista se deu conta de que não chegaria a ver o envelhecimento dos organoides criados por ele, a não ser que encontrasse uma forma de acelerar esse processo, já que o Alzheimer, por exemplo, leva décadas para se manifestar.

O pesquisador mergulhou na literatura científica em busca de técnicas que envelhecessem células humanas. E chegou à Nasa. Pesquisas mostravam que as células dos astronautas, depois de um período no espaço, apresentavam um tipo de senescência ao voltar à Terra, um envelhecimento precoce. A literatura não era completa, porque foram poucos os astronautas estudados. O que era sabido é que esse processo de envelhecimento acontecia que na pele e no sangue dos viajantes espaciais, mas ninguém tinha mostrado o que ocorria no cérebro. Ainda.

Munido da própria pesquisa e do indício de que a Nasa tinha um problema relacionado à saúde dos astronautas, Muotri procurou a agência para oferecer um intercâmbio. Ele precisava provocar o envelhecimento dos minicérebros para prever o desenvolvimento dos pacientes. E a Nasa poderia se apoiar na pesquisa para entender o que acontece nos cérebros dos próprios funcionários. Era claro que eles topariam.

Mas não toparam.

A agência espacial americana avaliava que não tinha um problema, porque já havia atestado que o envelhecimento era reversível. “Eu contestei. ‘Olha, é reversível porque vocês estão analisando tecidos como a pele e o sangue, que se regeneram. O cérebro, não”, lembra Muotri. “Essa era uma informação não muito bem-vinda, né?”. Talvez os interlocutores de Muotri na Nasa, mesmo também sendo cientistas, estivessem cometendo um erro que qualquer filme de ficção científica ensina a evitar. Todo mundo que já assistiu sabe que é um erro não dar ouvidos ao cientista mocinho do roteiro. Neste filme, não seria diferente.

Carona nessa cauda de cometa

O protagonista voltou para casa cabisbaixo. Não existia outra forma de prever o desenvolvimento do filho ou dos outros minicérebros sem ir ao espaço. Perseverante, Muotri teve uma ideia. “Acabamos fazendo por nós mesmos, em parceria com uma empresa chamada Space Tango, que ajudou a gente a montar o experimento. Era uma parceria direta com a SpaceX, de Elon Musk, e seus foguetes comerciais. Daí, a Nasa só autorizou a entrada na estação espacial.”

Os minicérebros eram mandados em remessas, dentro de recipientes que lembravam caixas de sapatos. Cada caixinha era equipada com câmeras, sensores e um robô que mantinha o pequeno espaço em condições ideais para preservar os organóides, e era transportada ao valor inicial de US$ 500 mil. Era preciso que ela fosse o mais automatizada possível, para que pudesse viajar sozinha. As primeiras remessas ficaram 30 dias no espaço. “A gente analisou os resultados e confirmou: as células neurais tinham marcadores que eram de mais de dez anos. Alguns estavam dando 20 anos, outros 70, 80 anos”, relata Muotri. Com o resultado das viagens em mãos, o brasileiro voltou à Nasa: o envelhecimento cerebral existia, era relevante. E conseguiu a parceria.

Depois de oito missões, as caixinhas autônomas deixaram de atender às necessidades que surgiram com a evolução do estudo. Além disso, deixar que os minicérebros viajassem desacompanhados já tinha causado algumas perdas de organoides, o que representava um prejuízo importante. Havia duas saídas: capacitar um astronauta para manipular cérebros humanos ou capacitar um cientista para ir ao espaço. A primeira reação de Muotri foi buscar astronautas. Convidou dois que tinham feito alguns experimentos para colegas, para saber se eles conseguiriam fazer essas culturas de minicérebros e conduzir os experimentos. Eles visitaram o laboratório e concluíram que não, que seria mais fácil treinar um cientista para ser astronauta. “No começo, eu levei como uma brincadeira. Mas depois comecei a pensar que eles estavam corretos.”

Como quase qualquer criança, o pequeno Alysson fantasiava sobre viajar pelo espaço, alcançar as estrelas. Mas ser cientista se tornou seu maior sonho. Agora, maduro, Muotri se prepara para unir as duas pontas. Numa abordagem um tanto cartesiana, descreve o trabalho de um astronauta nessa missão, até a fase em que as caixas eram automatizadas, como o de um “operário do espaço”, que liga e desliga cabos, aperta botões. Agora, para a etapa da demanda por um cientista, ele trabalha para garantir a tripulação — toda de brasileiros.

Como já dirigia um centro de pesquisa de células-tronco em órbita, que havia sido recentemente criado na Universidade da Califórnia, criou ali o primeiro grupo de cientistas astronautas, todos brasileiros, em treinamento para executar experimentos na estação espacial ou em parcerias com a SpaceX e a Dragon. A primeira viagem, entretanto, não tem data para acontecer. Seria ainda este ano, mas, na gestão de Donald Trump, a Nasa vem sofrendo cortes sucessivos, extinção de escritórios centrais e cargos estratégicos. Isso atrasou os planos. “É uma agência agora que está na dependência total da SpaceX”, lamenta Muotri.

A Amazônia no espaço

Em visita ao Brasil nas últimas semanas, para participar, entre outras coisas, da Rio Innovation Week, o renomado cientista encontrou tempo para um jantar com amigos. Entre eles, estava o colega cientista mencionado no início do texto, o professor da Universidade Federal da Amazônia Spartaco Astolfi Filho, um reconhecido pesquisador da área de Biologia Molecular, ex-coordenador da Rede da Amazônia Legal de Pesquisa Genômica (Realgene) e um fascinado pelo poder das plantas, interesse que o aproximou de Muotri. À mesa, o assunto era como as moléculas extraídas por Astolfi de plantas amazônicas podem evitar a degeneração das células dos minicérebros.

O interesse de Muotri no assunto surgiu há alguns anos, em uma cerimônia de ayahuasca, que ele define como “uma das medicinas da floresta”. “Foi uma experiência sensacional para mim, me deixou muito curioso de estudar essas medicinas. E, conforme fui estudando, percebi que tem muito mais coisa na floresta do que a gente conhece”, conta. Essa sabedoria dos povos da floresta, também chamada de “farmacologia étnica”, virou um novo braço da pesquisa. “É você justamente ir até os povos originários e perguntar ‘o que você faz quando alguém começa a esquecer?’ Eles têm a resposta na natureza”, defende Muotri.

Em busca de plantas que contivessem “neuroativos”, substâncias ou moléculas que, no corpo humano, têm o poder de chegar ao cérebro, a dupla de cientistas encontrou um novo aliado, o pajé Siã Huni Kuin, do povo indígena Huni Kuin, do Acre. A lista de ervas usadas pela etnia é longa e não é pública, mas algumas já têm propriedades conhecidas, como o cipó mariri/jagube e a chacrona, ambas usadas no chá ayahuasca. “Começamos a descobrir uma série de moléculas ainda desconhecidas pela ciência, que poderiam ser neuroprotetoras”, explica Muotri, com um tom esperançoso.

“O conhecimento popular, tradicional é extremamente importante”, defende Astolfi Filho, que conversou com o Meio depois de encontrar Muotri em São Paulo. “Um exemplo bem importante na Amazônia é o guaraná. Uma planta amazônica que foi domesticada pelos indígenas”, completa. Quando esteve à frente da Realgene, Astolfi desvendou parte da cadeia genética da planta e descobriu que ela tem propriedades que podem aumentar a memória e a capacidade cognitiva. “Ela tem uma série de propriedades que nos leva a acreditar que a planta pode ter esse efeito protetor contra o envelhecimento ou a degeneração do cérebro”, explica. “Eu, como sou cientista, não posso usar essa palavra. Mas, desde que eu comecei a estudar, eu acho uma planta quase mágica”, confessa.

A ideia é que essas substâncias sejam aplicadas aos minicérebros que vão envelhecer no espaço, na esperança de que uma delas possa ter o efeito desejado, levando todos nós para mais perto da compreensão de doenças ou condições que provocam ausências sociais.

O trabalho agora está sendo expandido para outras tribos, com garantias de preservação. “Nosso plano é visitar mais quatro comunidades indígenas até o ano que vem”, conta Astolfi. Os dois amigos fazem questão de deixar claro que qualquer medicamento descoberto a partir da sabedoria ancestral indígena terá os lucros revertidos a essas comunidades. “Vai retornar à proteção da biodiversidade da Amazônica e a essas tribos originárias que muito graciosamente nos oferecem todo esse conhecimento. A gente quer dar alguma coisa em troca para isso, nem que seja para conservação da cultura deles”, defende Muotri.

Embora vivamos tempos difíceis para a ciência, ela não só resiste como nos faz novas promessas. É possível desafiar o tempo, até prever o futuro, mas é importante considerar o que já se sabe há milênios, ainda que essa sabedoria não venha de um laboratório.

Um ministro em cada ponta

Faltava pouco para as 10h da manhã quando o ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça foi ao púlpito do 24º Fórum Empresarial do LIDE, que aconteceu nesta sexta-feira (22), em um auditório do tradicional Hotel Fairmont, em Copacabana, zona sul do Rio. Ao iniciar a fala, Mendonça já sabia onde estava pisando. Antes dele, já haviam falado Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, que defendeu a “pacificação” por meio de uma anistia aos investigados por tentativa de golpe de Estado, e Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que defendeu a postura de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, dizendo que “às vezes um filho vê um pai naquele estado e se desespera”. Entre uma “pacificação” aqui e uma “anistia” ali, todos eles tinham sido pontualmente aplaudidos pelo público, composto de empresários, autoridades e parlamentares.

À vontade com a plateia, Mendonça iniciou um discurso com tom equilibrado sobre “o fortalecimento do Estado de Direito”, mas permeou a fala com recados ao colega de Corte, o ministro Alexandre de Moraes, que discursaria mais tarde, no mesmo evento. Citando o jurista italiano Luigi Ferrajoli, um dos principais teóricos do garantismo, relacionou uma “crise institucional” ao “ativismo judiciário”. “O Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do Poder Judiciário. Tenho legitimidade para dizer isso, pois integro a mais alta Corte do País”, disse. “O Estado de Direito não significa a prevalência da vontade ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. Eu tenho meus valores, tenho minhas pré-compreensões, mas devo servir à lei e à Constituição”, continuou Mendonça, sob aplausos.

“O ativismo é o reconhecimento implícito, ainda que não desejado, do enfraquecimento dos demais poderes. O Poder Judiciário não tem o poder de dar a primeira e a última palavra”, seguiu Mendonça. E concluiu: “o bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo”. Nesse momento, foi aplaudido de pé.

Entre ministros, o cerimonial

Ao fim da primeira rodada de discursos, Mendonça deixou o palco por uma saída lateral, sem encontrar ou responder a perguntas de jornalistas. Quem o fez foi o fundador e co-chairman do LIDE, João Doria. Ex-governador de São Paulo, Doria já foi próximo de Jair Bolsonaro e da família, mas se afastou durante a pandemia. Ao ser questionado sobre a atuação recente do clã, diz entender que a anistia precisa “entrar no debate”. Para o empresário, o 8 de janeiro “não pode ser visto como uma coisa normal”. Mas Doria concordou com André Mendonça sobre a necessidade de se ter “limites para o comportamento do Judiciário”. “É no diálogo que nós vamos pacificar a democracia brasileira”, afirmou.

Doria reconhece, entretanto, que opiniões frontalmente opostas podem dificultar esse diálogo. Questionado sobre os horários estabelecidos para os discursos de cada ministro do STF, disse que “o objetivo não é gerar conflito ou uma situação de rivalidade”. “Eu sou jornalista também e tenho certeza que se houvesse dois ministros aqui reunidos, vocês fariam perguntas provocativas. Não é o objetivo aqui a provocação, mas sim saber ouvir e compreender posições distintas. E para preservar a paz, um no início e outro no final”, declarou.

No outro polo

O ministro Alexandre de Moraes chegou ao evento sem alarde, por volta das 16h, acompanhado da mulher, Viviane, para acompanhar o último painel antes de sua fala, sobre Economia Circular e Desenvolvimento Social. Não se encontrou com Ciro Nogueira, Valdemar Costa Neto ou com Ronaldo Caiado (União), governador de Goiás, que haviam defendido pela manhã a anistia aos réus que ele está julgando ou já condenou. Acompanhou o discurso do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que falou apenas sobre as questões ambientais, relativas ao painel, e se retirou assim que terminou, sem ouvir a fala de Moraes.

Assim como Mendonça, Moraes, que estava tranquilo e bem humorado, falou sobre o Estado Democrático de Direito, mas não parecia falar do mesmo país. Ao contrário do colega de Corte, que citou instabilidades institucionais e desequilíbrio entre poderes, Moraes citou os avanços institucionais e sociais conquistados a partir da redemocratização e lembrou que nem sempre as democracias são livres de conflitos. “Normalidade democrática não significa tranquilidade. Normalidade significa saber reagir à turbulência. Saber reagir a partir exatamente do que as balizas constitucionais trouxeram”, defendeu. “A História nos ensina que impunidade, omissão e covardia podem, num primeiro momento, parecer o caminho mais rápido, mais fácil para acabar com os problemas, mas jamais deram certo para nenhum país do mundo”, concluiu.

Moraes defendeu que o Judiciário, mais que autocontido, seja “independente e corajoso”. “Só o Poder Judiciário independente é respeitado. O respeito se dá pela independência. Um Judiciário vassalo, covarde, que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é um Judiciário independente. E o Judiciário que não é independente não tem o direito de ser chamado Judiciário”, disse. As críticas ficaram para a atuação política em redes sociais. “Se não fosse essa odiosa polarização, insuflada pelo ódio das redes sociais, todos os brasileiros estariam comemorando que o Brasil resistiu a ataques, provações e chegou a 2025 como Estado Democrático de Direito, imprensa livre e eleições”. Moraes foi aplaudido. Mas só uma vez. E não de pé.

O diagnóstico dos dois ministros é o mesmo: a polarização adoece o Brasil. Os remédios são bem diferentes.

Novos rumos da arte brasileira

Fernanda Feitosa é a criadora da SP-Arte, a maior feira de arte da América Latina, que acontece anualmente em São Paulo, em abril, desde 2005. O evento é um dos maiores termômetros do mercado de arte, reunindo galerias que atuam nos mercados primário e secundário não só no Brasil como no exterior. Na semana que vem, de quinta a domingo, acontece na Arca, em São Paulo, o Rotas 2025, mais novo filho da SP-Arte, uma feira mais curada, voltada para a arte brasileira, que acontece desde 2022.

Para ter uma ideia da importância das feiras de arte nesse ecossistema, em 2024, apenas 3% das galerias não participaram de nenhuma feira nacional, e 29% não participaram de nenhuma feira internacional, segundo a última Pesquisa Setorial do Mercado de Arte, divulgada no ano passado.

A pesquisa mostra também que o mercado de arte no Brasil alcançou um valor total estimado de aproximadamente R$2,9 bilhões e que o país detém 0,89% do total global. De outro lado, Estados Unidos, Reino Unido, França, Suíça e Bélgica são responsáveis por 90% do mercado. Então, o número brasileiro, levando em consideração que todos os outros países têm apenas 10%, não é desprezível.

Trouxe esses dados sobre mercado para que quem não está conectado ao mundo da arte entenda o protagonismo de Fernanda Feitosa nele. Ela falou sobre a nova edição do Rotas e também sobre a atuação política que faz junto com o Coletivo 215, formado por feiras e associações do setor. Leia abaixo os principais trechos da entrevista.

Gostaria de começar pelo espírito do Rotas, que é uma feira mais curada que a SP-Arte, menor, com um olhar mais de exposição do que de feira. Como você chegou nesse formato?

É verdade, ela é uma feira de projetos curados. Acho que parecer uma exposição está ligado a esse desafio com as galerias de fazer projetos que tenham uma narrativa. Ela é quase um pré-preparo para a SP-Arte de abril. Para a gente que cria e também frequenta eventos, é muito interessante quando você desenvolve dinâmicas diferentes com o público. Nesse período de agosto, fazíamos uma feira boutique, debruçada sobre a produção fotográfica, que não passava muito de 40 galerias.

Isso era o SP-Foto, certo?

Isso, ele foi realizado de 2007 até 2019. Depois veio a pandemia e nós aproveitamos aquela parada para repensar o foco desse segundo encontro do ano, que se transformou no Rotas Brasileiras e, agora, no Rotas. E aí a gente introduziu a curadoria ou o projeto. A ideia era apresentar narrativas contemporâneas que tivessem a ver com o zeitgeist. E o do momento de 2022, quando veio a feira, que ainda permanece um pouco hoje, era de os países, no pós-pandemia, se voltarem para dentro, para se descobrirem e se autovalorizarem. O Brasil está muito bem servido porque eu sempre defendi que a gente tem arte brasileira de qualidade em profusão no país inteiro. É um momento em que a gente vai olhar para a arte produzida no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste com um pouco mais de atenção.

Nenhum estado se equipara a São Paulo, que concentra o grosso do mercado de arte, certo?

São Paulo é o centro do mercado de arte brasileira, temos mais de 50 galerias na cidade. Não é o caso de São Luís, de Maceió, onde vamos ter duas ou três excelentes galerias, né? Então, o Rotas se transformou nesse momento em que a gente se debruça sobre a arte brasileira e valoriza a diversidade, a pluralidade de vozes. As vozes indígenas, as negras, as da arte popular, as femininas. Na SP-Arte também tem isso, mas no Rotas a gente procura voluntariamente esse destaque. Sem perder de vista outras histórias, como diálogos, narrativas diferentes, uma visão ou um recorte da produção de um determinado artista. Outra coisa é trazer olhares inusitados. No ano passado, a Gomide & Co fez uma apresentação de Lenora de Barros e Geraldo de Barros, algo que nunca havia acontecido. Nunca haviam juntado pai e filha, explorando essas relações profissionais e de afetos de um artista quando ele vem de uma família de artistas. Neste ano, a receita é repetida ao trazer obras de Terezinha Soares e de sua filha Valeska. O Rotas também mostra artistas mais jovens, desconhecidos, cujos preços são ainda muito baratos, menos de R$ 30 mil. É uma feira de entrada, um convite ao público para conhecer novos nomes. Isso cria um círculo positivo e virtuoso de um dinamismo, uma reciclagem, com novos compradores e admiradores.

Rodrigo Moura é o diretor artístico do Rotas neste ano. O que ele traz como pensamento crítico para a feira?

A missão dele é importantíssima. Ao ser uma feira de projetos de autoria da própria galeria, Rodrigo tem o papel de dialogar com elas e ajudá-las para que esse projeto seja o mais bem curado possível. Que não tenha excessos e nem faltas. Até para ele é uma feira de pesquisa, porque ele próprio como curador às vezes vê menos coisas diretamente. Viu em livro, o que não é a mesma coisa. Para as galerias, é uma consultoria profissional vinda de um grande curador.

Você terá também neste ano um espaço para grandes formatos, o Mirante, que não é usual em feiras de arte.

É um projeto do Rodrigo Moura, com trabalhos selecionados por ele. O Mirante está estrategicamente posicionado no centro da feira. A ideia é que seja um ponto de partida para que você busque suas rotas. Rotas de paisagem, de artistas abstratos, de artistas populares. A gente tem o Nhô Caboclo, o Mestre Didi. Temos obras de grande formato da Ana Prata, da Leda Catunda, da Lydia Okumura, da Paloma Bosquê, do Alexandre da Cunha. São obras mais institucionais, porque às vezes uma tela de cinco, seis metros não é exatamente fácil para uma residência. Mas é interessante ver o trabalho dos artistas quando eles extrapolam os seus tamanhos. As telas ganham outra leitura.

Fora do Rotas, queria saber sobre a criação do Coletivo 215, uma união do setor para advogar a favor do mercado de arte durante a reforma tributária. Como o grupo vai atuar agora que conseguiu a isenção?

O Coletivo 215 foi um passo extremamente importante, talvez até seja a última etapa de um processo que vinha acontecendo. Nós temos as associações de arte das galerias do mercado secundário e do primário. Somos todos amigos, evidentemente, mas os interesses e atuações eram separados, sem olhar para os problemas comuns que afetam o mercado. Na discussão da reforma tributária, a comercialização de objetos de arte foi deixada de lado e foi equiparada a um produto qualquer. Quando a melhor leitura do objeto de arte é aquela que estimula as trocas, a cultura, a fertilização cruzada, a educação e o conhecimento. É encarar obras de arte como bens culturais. E criar o menor número possível de entraves para que este bem cultural transite pelo mundo. É interessante ter artistas estrangeiros num país, assim como é interessante que os artistas desse país estejam fora também. O Coletivo 215 é a união da ABACT, da AGAB, da ArtRio e da SP-Arte. Nós contratamos profissionais para atuar em Brasília, para nos ajudar na sensibilização dos parlamentares para que eles entendessem essa questão. A arte tem uma camada adicional simbólica muito importante. O impacto comercial disso é mínimo na balança comercial do país, mas a tributação poderia causar um estrago avassalador na indústria criativa. A reforma tributária foi um disparador, e acho que nós vamos ter outras situações em que estaremos atuando coletivamente, como, por exemplo, para aconselhar o governo sobre como ajudar a arte brasileira a se posicionar no exterior, de forma a conquistar 1% a mais do mercado mundial e, assim, dobrar de tamanho.

Aproveite o final de semana para assistir, ou rever, Democracia: Uma História Sem Fim — A Democracia Não Descansa Jamais. O primeiro episódio narra os caminhos da democracia brasileira e a ameaça que ela ainda enfrenta 40 anos após o fim da ditadura militar. A pedidos de muitos de vocês, o grande público terá a chance de assistir gratuitamente ao documentário no YouTube. Espalhe para os amigos, é só até domingo!

Foi na longínqua segunda-feira que a guerra na Ucrânia capturou nossa atenção. Depois disso, vieram uns áudios e bagunçaram tudo… Aqui estão os links mais clicados pelos leitores:

1. g1: Os áudios quentes entre Bolsonaro, Eduardo e Malafaia.

2. BBC: As imagens do encontro entre Volodymyr Zelensky, Donald Trump e líderes europeus.

3. CNN: A Miss Palestina, que vai participar pela primeira vez de um Miss Universo.

4. Meio: Ponto de Partida — Respondendo ao hate.

5. Meio: Ponto de Partida — O que Trump e Putin querem.