Edição de Sábado: Inovação, ontem e hoje

Receba as notícias mais importantes no seu e-mail

Assine agora. É grátis.

No fim do século 18, um mestre-tecelão encara um tear mecânico que promete produzir em horas o que ele leva dias para fazer. Dois séculos depois, um diretor de operações avalia se adota um sistema de IA generativa que automatiza a coleta e parte da análise de dados. A promessa é a mesma, produtividade maior e custos menores. O incômodo também: perda de controle, risco de obsolescência, deslocamento de trabalhadores. O Nobel de 2025 premia uma resposta dupla a esse drama. Joel Mokyr explica por que, a partir da Revolução Industrial, invenção deixou de acontecer em espasmos e virou processo cumulativo. Já Philippe Aghion e Peter Howitt mostram como, numa economia moderna, esse processo segue vivo por meio da destruição criativa, em que novos produtos representam mercados e empurram as firmas a se reinventarem.

O prêmio reconhece quem “explicou o crescimento impulsionado pela inovação”, com metade para Mokyr, por identificar os pré-requisitos históricos do crescimento sustentado por progresso tecnológico, e metade para Aghion e Howitt, pela teoria formal da destruição criativa que sustenta esse crescimento no presente.

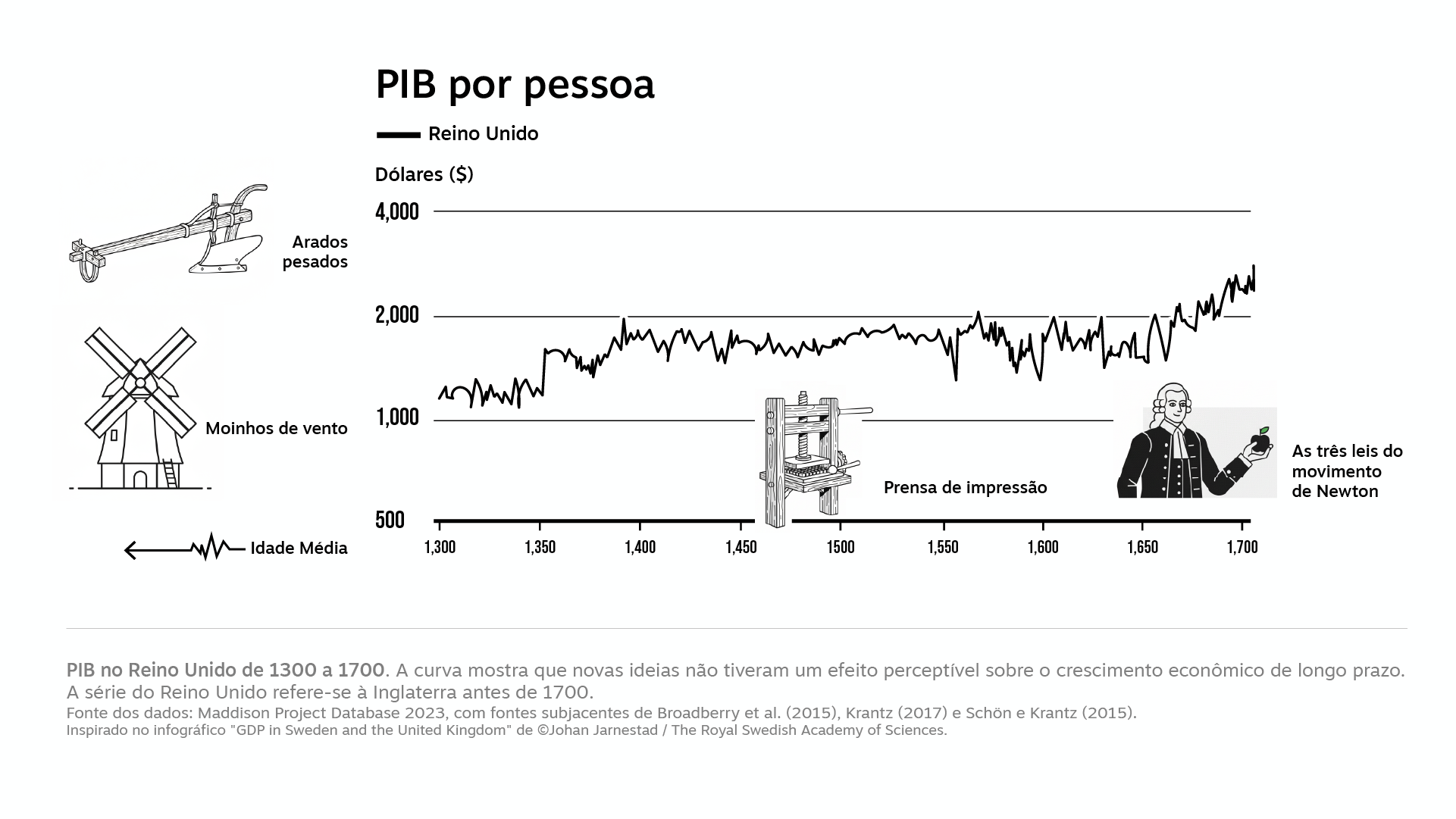

Afinal, durante a maior parte da história humana, avanços técnicos não se traduziram em crescimento sustentado da renda por pessoa. A série histórica para a Inglaterra antes de 1700 mostra longos platôs, apesar de invenções como o arado pesado e os moinhos. A partir do fim do século 18, o padrão muda. Reino Unido e, depois, Estados Unidos entram numa trajetória de expansão quase contínua, com taxas médias anuais em torno de 1% a 2%, o suficiente para multiplicar o nível de vida em poucas gerações. Essa virada é o ponto de partida comum dos laureados: entender o que permitiu a decolagem e o que a mantém.

A engrenagem escondida do crescimento

Joel Mokyr parte de uma inquietação antiga: por que tantas civilizações produziram invenções brilhantes, mas só a partir do século 18 o crescimento econômico passou a ser contínuo? Nascido na Holanda, em meio às marcas de uma geração que sobrevivera à segunda guerra, ele se interessou cedo por entender como sociedades se reconstroem e prosperam. No doutorado em Yale, encontrou o método para explorar essa pergunta, unindo história e economia para compreender não apenas quando algo foi inventado, mas por que certas ideias se transformaram em forças produtivas e outras ficaram pelo caminho.

Ao longo da carreira, combinou comparações históricas de longa duração com pesquisa de arquivo e análises quantitativas, em busca do elo que transforma curiosidade em progresso e invenção isolada em produtividade generalizada. Para Mokyr, esse elo está nas instituições que acolhem o erro, nas redes que difundem conhecimento e em uma cultura que valoriza o avanço técnico como bem coletivo. Seu trabalho é, em essência, uma investigação sobre as condições que permitem que o impulso humano de criar não se perca, mas se torne motor de crescimento.

O núcleo do seu trabalho é o acoplamento entre duas formas de conhecimento. De um lado, o proposicional, a explicação do porquê as coisas funcionam. Do outro, o prescritivo, o como fazer que opera no tear, no forno e na máquina. A virada do século 18 foi colocar essas metades para se retroalimentarem, num ciclo em que teoria orienta a prática, e a prática devolve medições e problemas que fazem a teoria avançar. Sociedades científicas, métodos padronizados e uma linguagem comum reduziram o custo de acesso ao saber útil e aproximaram filósofos naturais de artesãos, mecânicos e agricultores. Por volta de 1800 esse acoplamento já afetava a economia, e por volta de 1870 a base científica alcançava praticamente todos os ramos industriais.

Esse circuito só roda com gente capaz de transformar explicação em processo. No início da adoção dessas inovações, não é a média de escolaridade que explica a aceleração, e sim a “cauda superior” de habilidades. Assim um grupo pequeno de implementadores lê projetos, escala protótipos, depura falhas e adapta a novidade ao chão de fábrica. Na prática, durante a revolução industrial os inventores e ajustadores britânicos se formavam majoritariamente por aprendizado prático e circulavam em sociedades técnicas, o que multiplicava a capacidade de absorção tecnológica.

Mokyr também mostra o atrito político típico da destruição criativa. Inovar derruba rendas existentes e gera reação organizada. Há exemplos históricos: em 1397, alfaiates de Colônia barraram máquinas que prensavam cabeça de alfinete; em 1561, o conselho de Nuremberg perseguiu Hans Spaichl por um torno mais eficiente; em 1579, em Danzig, o inventor do tear de fitas foi assassinado por ordem do conselho; no século 18, John Kay, criador da lançadeira volante, foi hostilizado. Ou seja, quando instituições arbitram perdas e ganhos sem bloquear a entrada, a difusão avança.

O tempo de maturação das ideias também é um fator importante. Higiene hospitalar levou décadas para virar rotina. Holmes e Semmelweis defenderam, nos anos 1840, lavagem das mãos e desinfecção, mas a adoção ampla só veio depois das descobertas de Pasteur e da aplicação prática de Lister nos anos 1860, quando a base microbiológica e os protocolos experimentais já sustentavam a mudança. Sem esse longo processo, não teria sido possível salvar tantas vidas ao melhorar os protocolos de higiene quando se cuida de pacientes.

Esse enquadramento ajuda a separar a promessa da entrega hoje. Tecnologias promissoras demoram a aparecer nas estatísticas porque invenção não é adoção automática. Sem padrões técnicos, linguagem comum entre equipes e implementadores capazes de adaptar a ferramenta ao processo real, o ganho pode inclusive ficar aquém do potencial. Ele também explica por que países com pesquisa de ponta podem patinar em produtividade.

O desafio da IA

De certo modo, a nossa era da inteligência artificial reencena o dilema mokyriano: muito conhecimento proposicional — ciência de dados, modelos de aprendizado profundo — e pouca integração no chão de fábrica, no serviço público ou nas pequenas empresas. Modelos sofisticados de IA só viram produtividade quando engenheiros, gestores e técnicos conseguem traduzi-los em processo, calibrar vieses, adaptar interfaces e medir desempenho. A “cauda superior” de capital humano continua sendo o elo decisivo. Políticas de formação e atração de talentos, parcerias público-privadas em hubs de inovação e arranjos que reduzam a distância entre pesquisa e operação valem mais do que subsídios difusos.

Há experiências recentes que mostram como a difusão tecnológica pode avançar com pouca intervenção direta. Setores expostos à concorrência internacional, como o agronegócio e o de telecomunicações, tendem a incorporar mais rápido novas técnicas e modelos produtivos. O caso das agtechs brasileiras é ilustrativo: empresas que combinam pesquisa acadêmica em sensores e dados meteorológicos com operação privada em larga escala elevaram a produtividade agrícola sem depender de proteção estatal. No campo das comunicações, a Padtec demonstra que a proximidade entre pesquisa, engenharia e mercado produz ganhos mais duradouros do que incentivos fiscais pulverizados. Quando há competição efetiva, capital humano qualificado e liberdade para entrada de novos agentes, o ciclo entre ciência e aplicação se completa por conta própria.

O trabalho de Mokyr também oferece critérios objetivos para política pública. Se a inovação redistribui renda, é inevitável que haja reação. O papel das instituições é permitir a disputa sem travar o avanço. Reduzir a circulação de ideias, enfraquecer a pesquisa ou criar barreiras à entrada corrói o motor do progresso. Em contrapartida, marcos regulatórios que favoreçam a experimentação, ambientes abertos à concorrência e incentivos à formação técnica voltada à implementação prática fortalecem o circuito entre conhecimento e produtividade.

Vale acrescentar que a inovação depende não apenas de quem projeta e adapta tecnologias, mas também de quem as opera diariamente. Técnicos, analistas e supervisores são os elos que operam a invenção no dia a dia. Políticas de qualificação profissional precisam ir além da formação inicial e alcançar a atualização constante dos trabalhadores em contato direto com novas ferramentas. Essa é a condição para que o avanço científico não se descole da economia real.

Dois olhares no mesmo motor

Philippe Aghion cresceu em um ambiente em que criar fazia parte do cotidiano. Sua mãe, Gaby Aghion, fundadora da grife Chloé, rompeu a rigidez da alta-costura ao introduzir o prêt-à-porter de luxo, com roupas belas, práticas e acessíveis. Em entrevistas após o Prêmio Nobel, ele descreveu uma infância cercada por artistas, livros e liberdade, convivendo com figuras como Karl Lagerfeld. Essa formação ajuda a compreender sua intuição econômica: mercados que respiram rivalidade e permitem tentativa e erro tendem a gerar progresso contínuo, pois empurram as firmas a inovar para escapar pela frente.

No trabalho acadêmico, Aghion e Peter Howitt formalizaram essa intuição no paradigma schumpeteriano de crescimento. A inovação deliberada em pesquisa e desenvolvimento cria saltos de qualidade, concede monopólios temporários e força os incumbentes a reagir. O crescimento agregado nasce dessa turbulência macroeconômica, de um processo de substituição constante que só se sustenta quando as regras recompensam quem melhora a qualidade e não quem apenas protege a posição conquistada.

Howitt associa sua curiosidade inicial a um emprego de adolescência em Guelph, numa pequena importadora de lã. Passava o dia diante de um teletipo, observando as cotações mudarem sem parar. Daquele ruído de mercado nasceu a pergunta que guiaria sua carreira: o que, em um sistema em constante reajuste, sustenta uma trajetória de crescimento estável. Essa inquietação encontrou forma teórica no trabalho conjunto com Aghion. Novas ideias entram, produtos antigos perdem valor e empresas se movem, mas esse fluxo só gera crescimento sustentado quando as regras estimulam a inovação e impedem a acomodação. Professor emérito da Brown, Howitt transformou essa intuição em arquitetura formal, ligando decisões de P&D, ameaça de substituição e difusão tecnológica à produtividade e ao bem-estar.

Abrindo o capô

O modelo Aghion-Howitt parte da ideia de que o crescimento não depende de choques externos, mas de decisões de agentes que inovam para conquistar vantagens temporárias. Um setor final combina insumos intermediários, enquanto outro, de pesquisa e desenvolvimento, busca tecnologias melhores. Cada avanço substitui o anterior. O motor do crescimento é a taxa com que surgem novas ideias e o tamanho médio dos saltos de qualidade. Quando uma firma investe em pesquisa, ela sobe um degrau e obtém monopólio temporário, o antigo líder perde espaço e a economia avança. A taxa de crescimento de longo prazo depende, então, da frequência dessas inovações e do retorno esperado antes que surja um novo concorrente.

O equilíbrio entre competição e proteção é o centro do modelo. Se a ameaça de substituição é nula, empresas consolidadas relaxam e inovam pouco; se é alta demais, ninguém investe, pois o risco anula o retorno. O crescimento sustentado surge nesse meio-termo, em que há rivalidade suficiente para manter as firmas em movimento e proteção suficiente para que o investimento em P&D valha a pena. Essa relação, que Aghion e Howitt descrevem como um U invertido, mostra que a inovação prospera em ambientes de competição moderada, nem cartéis estáveis, nem guerras de preço.

A calibragem dessas forças é complexa. Patentes, concorrência e subsídios não são fins em si, mas mecanismos de ajuste. Setores de ciclo longo, como o farmacêutico e o de biotecnologia, exigem maior proteção para compensar riscos e incertezas, enquanto em software e serviços digitais, onde o aprendizado é rápido, a proteção excessiva sufoca novos entrantes. Patentes amplas criam emaranhados jurídicos que travam o uso de descobertas subsequentes, e regras muito rígidas desestimulam startups incapazes de sustentar litígios longos.

O mesmo vale para o controle da concorrência: os mercados de inovação não se medem apenas por preço. Práticas como “pay for delay”, que retardam genéricos, ou “product hopping”, que prolonga exclusividades, mostram como o poder de mercado pode se disfarçar de eficiência.

As vacinas de mRNA, aquelas desenvolvidas para combater o Covid-19, tornaram o dilema visível. Durante a pandemia, o debate sobre isenção de patentes expôs o conflito entre retorno à pesquisa e acesso global. Licenças compulsórias mostraram que liberar propriedade intelectual não basta sem capacidade técnica local e coordenação internacional.

Esse tipo de calibragem exige instituições ágeis e tecnicamente capazes. Atrasos na análise de patentes e incertezas sobre validade jurídica punem principalmente startups e laboratórios menores, que dependem de previsibilidade para atrair capital. O modelo do Aghion-Howitt mostra que o crescimento depende desse ponto de equilíbrio: proteção suficiente para estimular o risco e competição bastante para forçar o avanço. Quando esse ajuste é bem-feito, a destruição criativa de Schumpeter deixa de ser uma força caótica e se transforma no mecanismo que sustenta o progresso.

Daqui para frente

Joel Mokyr explica por que o motor pôde existir: ciência e técnica acopladas, gente capaz de implementar e instituições que suportam o conflito da mudança. Já Philippe Aghion e Peter Howitt mostram como esse motor roda hoje: inovação deliberada que sobe degraus de qualidade, gera prêmios temporários e precisa de rivalidade suficiente para não parar. Lidos em conjunto, oferecem um mapa contínuo, da origem ao funcionamento. As condições históricas entram como parâmetros do modelo schumpeteriano: quando falta a “cauda superior” de competências, o custo efetivo de P&D sobe; quando a circulação de ideias trava, os spillovers encolhem; quando a política protege incumbentes, a ameaça de substituição cai e o incentivo a “escapar pela frente” se dissipa. O passado deixa de ser museu e vira painel de instrumentos para ler o presente.

Para empresas e formuladores de política, esse mapa funciona como roteiro de diagnóstico. Perguntando se o ambiente aumenta a chegada de boas ideias, se há implementadores para convertê-las em ganho de qualidade e se as regras preservam a próxima rodada de entrada. Onde a resposta falha, ajusta patentes, concorrência, apoio a P&D, padrões e compras públicas. No fim, esses trabalhos podem nos ajudar como sociedade a organizar as escolhas e reduzir o risco de confundir promessa com progresso.

IAs sonham com cães robóticos?

Em um mundo pós-guerra atômica, o planeta passa a ser contaminado por uma poeira radioativa que mata a maioria dos animais, restando poucos exemplares. Sem tantas espécies ainda presentes, ter um bicho vivo em casa passa a ser objeto de desejo da população que ainda resta na Terra, o que torna uma compra cara, muitas vezes a custo de financiamento pelas famílias. Com muita demanda e altos preços, cresce o mercado por réplicas elétricas idênticas de animais, que são aperfeiçoados para se parecerem cada vez mais com os originais naturais, mas com valores mais acessíveis.

Este é o cenário retratado no clássico romance de ficção científica Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?, de Philip K. Dick, que inspirou o longa dirigido por Ridley Scott Blade Runner - O Caçador de Androides (disponível na Apple TV+). Mas o que pode ser visto nas primeiras décadas deste milênio é um pouco diferente da visão de Dick para o futuro. Nos últimos anos, tem crescido o número de robôs que emulam animais de estimação para uso doméstico, seja por empresas consagradas no setor de produtos eletrônicos, ou mesmo por novas companhias especializadas em robótica.

Um dos modelos mais próximos de um pet real é o Aibo, um cão robô da Sony lançado primeiramente antes dos anos 2000 e aprimorado em 2018. O novo modelo responde ao toque e à voz com sensores na cabeça, no queixo e nas costas para que o usuário possa acariciá-lo, enquanto ele responde ao mimo. O petbot, se é que podemos chamar assim, tem painéis de OLED nos olhos e duas câmeras: uma no nariz para ajudá-lo a reconhecer membros da família e procurar seu osso, e outra nas costas para encontrar sua estação de carregamento. Além de ter a aparência de um cachorrinho em formato de brinquedo, ele pode latir, abanar o rabo, acompanhar em exercícios, entre outras coisas fofas. O Aibo atende a comandos, reconhece membros da casa e entende quando está sendo chamado. Também sabe alguns truques, como jogar bola e dançar. No mercado americano, atualmente o robozinho custa US$ 3,2 mil (cerca de R$ 17,4 mil), além de acessórios, como osso (Aibone), almofada de patas e uma assinatura para o serviço de nuvem que permite ao robô-pet continuar se desenvolvendo.

Conhecida por seus produtos eletrônicos, como relógios e calculadoras, a Casio também lançou um hamster como robô de estimação. O Moflin é peludo, tem um tamanho maior do que um roedor verdadeiro e move a cabeça para cima, para baixo e para os lados quando quer simular emoções e afeto. Ele foi projetado para ser segurado e aconchegado, dando uma sensação de presença calmante e tranquila, segundo a fabricante. Com o uso de IA, o bicho desenvolve uma personalidade única ao longo do tempo, conforme o tipo de interação que recebe de seu portador, podendo assumir uma postura alegre e enérgica ou mais quieta e tímida, dependendo do tratamento que recebe. Custando US$ 429, ele tem vendido tão bem no Japão, que a Casio está expandindo para outros mercados, como Reino Unido e Estados Unidos.

Um outro modelo de aparência mais robótica, mas ainda muito interessante, é a aposta da Xiaomi em seu novo modelo de cão-robô, o CyberDog 2, lançado no final de 2023. Com 19 sensores para visão, tato e audição, ele consegue dar cambalhotas, andar de skate, dançar, reagir ao toque humano, como simular uma abanada de rabo, e andar sem bater em obstáculos. Uma câmera inteligente identifica seus donos por meio de voz ou imagem, permitindo obedecer a comandos e gestos. O CyberDog 2 não só brinca e faz companhia como os cachorros reais, mas também auxilia na integração de uma casa inteligente, podendo executar comandos como acender ou apagar as luzes de casa ou ligar a SmartTV. O robô é vendido por cerca de US$ 3 mil, ou mais de R$ 16 mil.

No Brasil, esses robôs animais costumam chegar por meio de importação, sem opções locais. Um modelo que chamou a atenção por aqui foi o Unitree Go2, comprado pelo DJ Alok e pelo influencer Lucas Rangel recentemente. O quadrúpede não se assemelha tanto a um cachorro, como o CyberDog 2, mas consegue subir e descer escadas, correr, andar de cabeça para baixo, fazer uma dancinha, dar a pata e acompanhar o dono. Feito de liga de alumínio e plástico de alta resistência, pesa cerca de 15 kg e pode alcançar uma velocidade de 18 km/h. Com diferentes versões, o robô tem preços a partir de US$ 1.600 (cerca de R$ 8,7 mil).

Não tão animalesco, mas vendido como um bicho de estimação de mesa com IA, o EMO foi desenvolvido pela Living.AI para ser um companheiro leal e um pequeno ajudante diário. Construído com vários sensores, ele rastreia sons, reconhece objetos e identifica até 10 pessoas, reagindo às interações humanas com mais de 1.000 rostos e movimentos. Para momentos de lazer, EMO dança, joga cartas, anima com música e até faz fotos com sua câmera. Independente, ele se move pela mesa para explorar o ambiente por conta própria, e seus sensores o alertam quanto a seus limites, impedindo-o de cair do móvel. O petbot também serve como despertador, acende às luzes da casa e responde perguntas. Com um grande leque de expressões e ações, demonstra seu humor e sentimentos diretamente por meio de animações expressivas no rosto e com sua linguagem corporal. Apesar de não se parecer fisicamente com um animal, ele também adora um carinho na cabeça. Lá fora, ele é vendido por US$ 279 (R$ 1.508).

Combatendo a solidão

Além dos animais robôs focados nesse tipo de entretenimento para entusiastas em tecnologia, existem versões desenvolvidas para oferecer conforto e uma boa companhia para moradores de casas de repouso, que se sentem solitários. Em Lancashire, no Noroeste da Inglaterra, cães e gatos robóticos são usados para melhorar o bem-estar dos idosos, especialmente daqueles com demência. A empresa, que também fabrica brinquedos como Action Man, afirma que estudos revisados por pares mostraram que os bichos robóticos podem “aliviar a solidão e os sintomas de problemas de saúde mental, reduzir significativamente a ansiedade e proporcionar calma e conforto”.

Nos Estados Unidos, o Escritório para o Envelhecimento do estado de Nova York (NYSOFA) já distribuiu mais de 35 mil animais de estimação robóticos de pelúcia para idosos considerados em isolamento social entre 2018 e este ano. Esses pets são projetados para emitir sons e movimentos realistas, proporcionando conforto e companhia. Em um estudo piloto de 2018, o NYSOFA constatou que 70% dos participantes do programa relataram uma redução significativa da solidão, além de perceberem a dor diminuir 75%.

A marca Joy for All é especializada em produzir esses bichos para uso em asilos ou casa de idosos, desde cães e gatos, até pássaros de pelúcia, que são sensíveis ao movimento e cantam para lembrá-los de usarem o andador ao sentir que se afastaram. Coloridos e movidos a pilha, os pássaros eletrônicos cantam com o som de pássaros reais e respondem à fala, toque, luz e movimento.

Paraíso cinéfilo

A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo chega à sua 49ª edição neste ano, e traz para a cidade 374 títulos de 80 países. Quando surgiu, nos anos 1980, criada por Leon Cakoff, a Mostra foi não só uma maneira de driblar a censura, também cumpria um papel de trazer outros olhares por meio do cinema de invenção, ampliando a nossa visão do mundo através de cinematografias que nunca aportavam no país. Essa história, inclusive, é super bem contada na série Viva o Cinema! Uma História da Mostra de São Paulo, dirigida por Marina Person e Gustavo Moura, disponível na HBOMax.

Desde a morte de Leon em 2011, a Mostra é dirigida por Renata de Almeida, sua ex-mulher e parceira na paixão pelo cinema, que não só manteve o espírito do festival como ampliou seu alcance, mesmo com todas as dificuldades de manter vivo um evento deste tamanho, atravessando não só a pandemia como os anos de negacionismo cultural durante o governo Bolsonaro. Conversamos sobre a edição deste ano, sobre o papel da curadoria, o crescimento da presença do cinema nacional, sobre tecnologia e, claro, sobre uma visão política que nunca deixou de estar por trás da Mostra. Esta edição homenageia no prêmio Humanidades Jafar Panahi e Euzhan Palcy, figuras que usam o cinema para defender a liberdade. Além disso, há recortes temáticos sobre a luta indígena. Leia abaixo os principais trechos da entrevista.

Como você enxerga a responsabilidade da curadoria humana na formação do espectador?

Eu tento enxergar a curadoria da Mostra de uma maneira mais leve, como um amigo que sugere filmes. É o nosso olhar, e funciona como se fosse alguém em quem você confia dando indicações. Recebemos mais de 1.600 filmes. Nós dividimos esses filmes entre a equipe, e depois fazemos a análise para ter uma visão conjunta e escolher o panorama final. Neste ano, por exemplo, homenageamos [Želimir] Žilnik, um cineasta sérvio, que fez o filme Depois dos Oitenta, sobre a velhice. Ele já havia ganhado o Festival de Berlim em 1969 com Primeiros Trabalhos, competindo com mestres como Godard e Bellocchio. Apresentamos três filmes dele para mostrar um arco da vida do diretor e também um arco político. No final, há uma visão por trás de tudo. Se escolhemos, por exemplo, seis filmes da Palestina neste ano, ou o filme Sirât para abertura, isso demonstra a curadoria de maneira mais forte. Sirât significa uma ponte estreita que passa sobre o inferno até chegar ao céu. Pensei que essa imagem reflete a sensação que temos na atualidade, onde qualquer passo em falso pode nos fazer cair dessa ponte estreita que é a civilização.

De que forma trazer seis filmes da Palestina neste momento também é um ato de resistência?

O cinema tem uma dívida grande com os palestinos, e não só com eles, mas com muitos países do Oriente Médio. A imagem que o cinema vendeu desses povos foi historicamente pejorativa, sempre a do terrorista, o cara com a bomba. Essa imagem ruim negligencia o fato de que os árabes, por exemplo, inventaram a matemática e o comércio. O cinema pode humanizar a história. O que estamos vendo é um genocídio, e a Mostra lida com a imagem. Neste ano, apresentamos Palestina 36, de Annemarie Jacir, que é o filme indicado ao Oscar pela Palestina. Acredito que o cinema possa ajudar na empatia, porque os números e as notícias de jornal se transformam em pessoas. Há também um documentário sobre a juventude de Gaza praticando parkour nos escombros [Yalla Parkour], o que é uma maneira de resistir.

Qual é o papel de um festival internacional como a Mostra para amplificar vozes e esses conflitos?

Um festival não tem sentido se não tiver essa discussão. Claro que a gente adora o [Jafar] Panahi e ele ganhou a Palma de Ouro neste ano, né? Mas também ganhou a Mostra também com O Balão Branco, o primeiro filme dele. A [Euzhan] Palcy é da Martinica e tem um histórico incrível: foi a primeira mulher negra a ser produzida por um grande estúdio. O filme dela, Assassinato Sob Custódia, é sobre o apartheid. O impacto do filme foi tão grande que Nelson Mandela pediu para encontrá-la após sair da prisão. A Mostra fica muito feliz em dar o prêmio Humanidades a ela na abertura. Claro que temos também filmes divertidos, mas, se um festival tiver medo da polêmica ou da discussão, ele não tem razão de existir. Não colocamos nenhum filme apenas por uma causa. Tudo que é selecionado na Mostra é cinema de qualidade. Se o filme não for bom, ele deve ser apresentado em outro lugar. Mas existem muitos filmes bons que abordam temas sensíveis. Temos, por exemplo, o documentário Cover-Up, sobre como as notícias são escondidas em zonas de guerra. O festival não pode ter medo de perder patrocínios. A Mostra, quando nasceu, não teve medo da ditadura e não pode ter medo de perder um apoio agora.

O prêmio Leon Cakoff homenageia tanto o roteirista Charlie Kaufman quanto Maurício de Souza. Como funciona esse prêmio que vai para lados tão diferentes?

Criamos o prêmio Leon Cakoff, um prêmio de carreira, porque o prêmio Humanidades não se encaixava para todos, como Charlie Kaufman ou Tarantino. Mesmo sendo um prêmio de carreira, ele homenageia pessoas que trazem algo novo. No caso de Maurício de Souza, há uma beleza no fato de ele ganhar um prêmio com o nome de Leon, pois os dois se conheceram como jornalistas e mantiveram contato. O Maurício de Souza fez o pôster da 35ª Mostra, que foi a última de Leon, e ele escolheu o personagem Piteco, que era seu predileto. Além dessa relação, eu acho um fenômeno o que Maurício de Souza conseguiu. Quantas gerações aprenderam a ler com a Turma da Mônica? Seus personagens têm uma sobrevida enorme com os filmes atuais, que são de ótima qualidade. Já Charlie Kaufman saiu do lugar comum quando lançou Quero ser John Malkovich, e ele continua com essa postura singular. Ele abre a Mostra com um curta, pois decidiu que o formato ideal para sua nova ideia era um curta-metragem.

Como é a relação da Mostra com os filmes brasileiros atualmente?

Pois é, você sabe que teve uma época que os cineastas brasileiros até ficavam incomodados de pôr filme na Mostra. Agora os filmes brasileiros vão super bem, e a gente resolveu fazer um grande panorama do que aconteceu no ano. O catálogo da Mostra também é fonte de consulta para outros festivais ao redor do mundo. O festival de Xangai tá vindo esse ano, o de Pusan também, porque eles querem que a gente ajude com filmes brasileiros. Então tem uma troca. Tem filmes que passaram em Brasília e em outros festivais. A gente fez um post nas redes dando dicas para quem vem pela primeira vez ao festival. Aí uma pessoa que não lembro onde morava falou: "Olha, na minha cidade não estreia quase nada, só os grandes filmes. Eu vou para ver os filmes brasileiros.” Isso é um movimento orgânico muito bacana.

Como você vê a inteligência artificial no cinema, especialmente nesta semana em que tivemos a polêmica da criação da primeira atriz em IA?

Essa situação me lembrou HAL, do 2001: Uma Odisseia no Espaço. Não sou muito tecnológica e entro em pânico, mas faremos uma mesa sobre IA. O que me fez mudar um pouco a visão é um filme de ficção científica da Nigéria, Memória da Princesa Mumbi, que só pôde ser feito graças à IA. No entanto, eu defendo a necessidade de regulamentação. Enquanto não houver lei, acho que deve ser proibido, como a Califórnia fez: suspender até que se entenda até onde a IA pode ir. O que me entristece é que a pesquisa de IA não está sendo direcionada para o lado da acessibilidade, como a audiodescrição de todos os filmes, mas sim para substituir a criatividade e o pensamento humano. Quando o cinema digital surgiu, prometeram que seria mais barato e democratizaria a produção, mas foi uma grande mentira. Devemos ter cuidado para que a IA não se torne uma maneira de controle vendida como democratização.

Bichos (não necessariamente fofos) chamam a atenção, mas nossos assinantes não tiram o olho da política. Confira as notas mais clicadas da semana:

1. BBC Brasil: A foto de uma hiena que levou 10 anos para ser feita e foi premiada em concurso internacional.

2. Meio: No Ponto de Partida, Pedro Doria destrincha a pesquisa que revelou o perfil da esquerda militante no Brasil.

3. Meio: O carro elétrico não é a única solução para a transição energética no Brasil. E isso é bom, conta Pedro Doria.

4. Fundação FHC: O artigo América Latina, o Não Alinhamento Ativo e a disputa entre os Estados Unidos e a China (download gratuito).

5. Meio: Pedro Doria analisa, no Ponto de Partida, as chances de o plano de paz de Donald Trump para a Faixa de Gaza dar certo.