Prezadas leitoras, caros leitores —

Spoiler para quem é nosso assinante premium: estamos repensando o formato desta Edição de Sábado. Nosso esforço é para aprimorar sempre a sua experiência de leitura. Por isso, queremos entender como você lê, o que valoriza e o que podemos melhorar. É rápido: são apenas três perguntinhas nesta pesquisa.

Vem coisa boa por aí! Obrigado por sua colaboração.

Os editores.

Edição de Sábado: O tabuleiro da sucessão

Receba as notícias mais importantes no seu e-mail

Assine agora. É grátis.

A imagem ficou gravada na memória coletiva. Sob uma chuva fina, Francisco atravessa sozinho a imensa Praça de São Pedro. Era março de 2020, o mundo mergulhava na incerteza da pandemia. O papa detém-se diante do Cristo de San Marcello al Corso, ícone do século 15 que sobreviveu a incêndios e pestes. Na solidão daquela tarde, não apenas rezou. Com o gesto silencioso e cuidadosamente coreografado, com câmeras posicionadas e cenário pensado para gerar uma das imagens mais emblemáticas daquele tempo, Francisco oferecia uma chave de leitura para entender o modo como também coreografaria, com precisão, a sucessão papal. A preparação em vida, os termos da disputa cardinalícia e o perfil do eleito seriam os eixos dessa construção meticulosa.

Quando Francisco assumiu o pontificado, em março de 2013, a Igreja Católica atravessava uma de suas mais graves crises institucionais desde o Concílio Vaticano II. A renúncia de Bento XVI, anunciada semanas antes, revelou publicamente as tensões acumuladas na cúria romana. O colégio cardinalício, pela primeira vez em séculos, precisou organizar um conclave na presença de um papa emérito, o que rompeu uma tradição de continuidade quase ininterrupta. O escândalo internacional envolvendo casos de abusos sexuais, a crise de credibilidade moral, os conflitos internos sobre a gestão financeira e o vazamento de documentos sigilosos (conhecido como Vatileaks) evidenciaram o esgotamento de um modelo de governo eclesial. A cena de dois papas vivos — um emérito recolhido no mosteiro Mater Ecclesiae e outro ativo em San Pietro — tornou-se uma imagem-síntese do impasse institucional e da necessidade de repensar o modo de exercer a autoridade papal.

O papado de Francisco, iniciado em 2013 e encerrado 12 anos depois, é marcado por um paradoxo central. Foi o pontificado de um reformador que não reformou sua Igreja. Apesar de avanços no campo da transparência financeira e da tentativa de limitar a influência de setores católicos ultraconservadores na cúria, Francisco não conseguiu superar resistências em temas sensíveis como o reconhecimento pastoral de pessoas homossexuais. A Igreja Católica, fiel ao seu ritmo milenar, mudou para continuar igual.

Contudo, esse balanço seria incompleto sem considerar o alcance externo de sua atuação. O papa argentino foi um global player. Francisco soube explorar como poucos a centralidade simbólica do papado em um cenário global marcado pela deterioração das democracias liberais e pela ascensão de governos autoritários. Denunciou a desigualdade como forma de violência social, condenou a destruição ambiental e se opôs frontalmente à indiferença diante do sofrimento de migrantes e refugiados. Em um contexto em que o mínimo humanista — como afirmar a necessidade de acolher quem foge da guerra ou da fome — tornou-se uma exceção incômoda, Francisco manteve-se como referência ética.

Entre os muitos gestos concretos que definiram seu estilo pastoral de simplicidade, destacou-se a atenção contínua às periferias globais. Lavou os pés de refugiados, acolheu migrantes na Praça de São Pedro e realizou inúmeras ligações diretas para comunidades atingidas por crises. Durante a guerra em Gaza, telefonou repetidamente para a paróquia local em busca de notícias e oferecendo solidariedade pastoral.

As peças

Sua estratégia também passou pela redefinição da geografia de poder dentro da Igreja. Nomeou um número inédito de cardeais vindos da Ásia, África e América Latina, alterando de forma sutil, mas efetiva, o perfil do colégio cardinalício que, entre outras coisas, elegeria seu sucessor. Embora não tenha promovido uma reforma doutrinal, essa abertura indicou uma aposta no longo prazo: deslocar o eixo simbólico da Igreja para fora da Europa.

Foi com a consciência de um enxadrista que Francisco dedicou parte considerável de seus últimos anos a preparar as condições para a escolha de seu sucessor. Mais do que antecipar um nome, o que seria impossível em uma Igreja que preserva o mistério e a autonomia do conclave, o papa argentino buscou moldar o perfil coletivo do colégio que teria essa responsabilidade. Seu esforço não foi de ruptura, mas de deslocamento gradual das forças internas. Em 12 anos de pontificado, Francisco pôde indicar cerca de 80% dos cardeais eleitores.

A estratégia foi conduzida em três movimentos principais. O primeiro consistiu em internacionalizar o colégio cardinalício como nunca antes. O segundo, em ampliar a presença de religiosos de ordens, historicamente minoritárias nas estruturas de poder do Vaticano. O terceiro, em privilegiar a nomeação de cardeais mais jovens, capazes de permanecer como eleitores ativos por muitos anos.

A internacionalização do colégio cardinalício foi o eixo mais visível desse redesenho institucional. Ao longo de 12 anos, Francisco nomeou 108 dos 135 cardeais eleitores, o equivalente a cerca de oitenta por cento do colégio. A composição final do conclave de 2025 reuniu cardeais de 71 países, tornando-se a mais diversa da história da Igreja. Não se tratou apenas de ampliar geografias, mas de alterar o modo como se configuram as formas de autoridade e as alianças dentro da instituição. A hegemonia europeia cedeu espaço a um mosaico global, em que nenhuma região detinha o controle absoluto, mas todas passaram a ter peso e poder de veto.

Essa transformação exigiu uma mudança na própria pergunta que tradicionalmente antecede os conclaves. Em vez de “quem será o próximo papa?”, o cenário de 2025 impôs outra formulação: “quais geografias da Igreja disputarão sua legitimidade simbólica e institucional?”. O que se revelou foi menos a ascensão de indivíduos e mais um rearranjo estrutural iniciado por Francisco.

A Ásia se destacou como o bloco mais coeso, resultado de décadas de prática pastoral em contextos de pluralismo religioso e de um episcopado habituado ao diálogo inter-religioso. A Federação das Conferências Episcopais Asiáticas consolidou uma cultura de colegialidade, e nomes como o do cardeal Luis Antonio Tagle, das Filipinas, expressaram esse perfil de Igreja mediadora e discreta, afinada ao estilo promovido por Francisco. O continente africano apresentou crescimento impressionante em número de fiéis e vocações, além de se afirmar como interlocutor importante entre blocos, ainda que com divergências internas.

Já a Europa, embora numericamente relevante, perdeu a condição de árbitro natural da eleição. Italianos, alemães, franceses e poloneses apresentaram agendas pouco convergentes e capacidade limitada de articulação em bloco. A América Latina, em tese a maior força demográfica do catolicismo, chegou ao conclave fragmentada: o Brasil sem uma liderança articuladora, a Argentina isolada e o México dividido entre lealdades locais e vínculos com Roma. O resultado final dessa configuração foi a imposição de pactos amplos para qualquer escolha. A Igreja, mais do que nunca, expressou-se como um corpo global.

As jogadas

O segundo movimento estratégico de Francisco foi ampliar a presença de membros de ordens religiosas no colégio cardinalício, algo sem paralelo na história recente da Igreja. No conclave de 2025, um quarto dos cardeais eleitores pertenciam a congregações religiosas. Capuchinhos, salesianos, dominicanos, agostinianos, jesuítas, franciscanos e outros passaram a compor, de maneira decisiva, o corpo eleitoral do sucessor de Francisco. Essa mudança não foi acidental. Ela responde a uma concepção de Igreja em que a autoridade se ancora mais na vivência comunitária e na missão do que na ocupação de cargos administrativos.

A diferença de formação e experiência entre religiosos de ordens e clérigos diocesanos ajuda a entender essa escolha. Padres religiosos vivem sob votos de pobreza, castidade e obediência, seguem regras próprias e respondem a superiores eleitos. Sua prática pastoral se define pela itinerância, pelo serviço e pelo contato direto com as comunidades locais. Já os diocesanos, vinculados de forma permanente a uma igreja local, ocupam funções estáveis, voltadas à gestão territorial e à administração de estruturas fixas.

Ao inserir esse grupo ampliado no centro do processo sucessório, Francisco diversificou as trajetórias e modos de pensar a liderança na Igreja. O critério de escolha pareceu menos vinculado à projeção institucional e mais ao reconhecimento de experiências vividas em situações de fronteira pastoral. Religiosos são, por formação, menos inclinados a alinhar-se a blocos ou correntes fixas e mais habituados a deliberar em pequenos círculos de consulta e reflexão coletiva. Esse perfil atenuou, em parte, a lógica polarizada que há anos marca as disputas internas do catolicismo.

Ao fazer da vida religiosa uma matriz legítima de liderança, estabeleceu uma mudança de longo prazo na gramática interna da autoridade eclesial. Essa foi uma de suas formas mais discretas e, ao mesmo tempo, mais eficazes de influenciar o futuro da Igreja. Se a ampliação da presença de religiosos consolidou uma diversificação de perfis, o terceiro movimento recaiu sobre um elemento menos visível, mas decisivo: a gestão do fator etário.

Ao nomear um número elevado de cardeais em faixas etárias mais baixas, o papa argentino buscou assegurar que sua influência pudesse atravessar não apenas este conclave, mas possivelmente o seguinte, caso o eleito fosse um cardeal mais velho, não indicado por ele. A juventude relativa do colégio cardinalício de 2025, em comparação com conclaves anteriores, não foi casual. Ela traduziu a intenção de criar um corpo eleitoral capaz de sustentar, por mais tempo, algumas das prioridades de sua visão pastoral.

A variável etária se tornou, assim, um fator estratégico do processo sucessório. Se a eleição de um papa muito jovem, como foi o caso de João Paulo II aos 58 anos, parecia improvável, tampouco se imaginava um retorno a pontificados breves, marcados pela fragilidade da idade avançada. O colégio se orientou para buscar um perfil intermediário. A faixa considerada mais adequada concentrou-se nos nascidos entre 1951 e 1960, combinação pensada para garantir estabilidade, continuidade institucional e, ao mesmo tempo, evitar um papado demasiadamente longo.

Mais do que a escolha de nomes específicos, o que essa composição indicou foi uma forma peculiar de intervenção de Francisco: moldar o contexto mais do que o resultado final. O tabuleiro foi montado com precisão, mas a jogada decisiva ainda dependeria da dinâmica própria do conclave.

O relógio de xadrez

Antes mesmo de iniciar formalmente o processo de escolha, o colégio cardinalício deu o primeiro sinal de que o caminho até o novo pontificado exigiria prudência. A decisão de adiar o início do conclave para o dia 7 de maio, dois dias além do previsto, não foi apenas uma formalidade litúrgica. Refletiu uma leitura precisa do cenário. Diante de um corpo eleitoral mais amplo e diverso do que em qualquer outra eleição anterior, ganhar tempo significou criar margem para escuta, reduzir tensões e ampliar a chance de um entendimento mínimo entre blocos.

Em um colégio marcado pela pluralidade geográfica, cultural e teológica, o adiamento buscou evitar que a falta de consensos produzisse um conclave longo e desgastante. O gesto traduziu, paradoxalmente, uma tentativa de acelerar a convergência. A heterogeneidade, promovida pela própria reconfiguração global promovida por Francisco, impunha como primeiro desafio a necessidade de estabelecer pontes antes de qualquer votação

O adiamento do início do conclave também antecipou a complexidade do jogo que seria disputado. A leitura mais comum na imprensa internacional, reduzindo o processo a um embate entre “progressistas” e “conservadores”, mostrou-se rapidamente inadequada. Esse enquadramento, familiar à lógica da política secular, oferece uma chave simplificadora, mas pouco útil para descrever as tensões internas da Igreja. A dinâmica que se desenhou na Capela Sistina não reproduziu os binarismos da cultura política ocidental.

As divisões reais emergiram menos como disputas ideológicas e mais como debates eclesiológicos. O centro das divergências não esteve em categorias como esquerda ou direita, mas em visões distintas sobre como a Igreja deve organizar sua autoridade, sua presença no mundo e a relação entre doutrina e prática pastoral.

Três linhas de tensão atravessaram o processo. A primeira girou em torno da ideia de sinodalidade, entendida como proposta de uma Igreja menos centralizada em Roma e mais atenta às vozes locais. Para muitos cardeais, especialmente da Ásia e da África, a sinodalidade se apresentou como um caminho para tornar a ação pastoral mais conectada com as realidades concretas. Outros, com maior vínculo à tradição curial, temeram que essa lógica fragilizasse a unidade institucional.

A segunda tensão concentrou-se na natureza da autoridade eclesial. A constituição Praedicate Evangelium, promulgada em 2022, buscou descentralizar a estrutura vaticana e ampliar a participação de leigos e conferências episcopais. Esse movimento, porém, trouxe leituras ambíguas. Para alguns, apontou para uma modernização necessária da gestão eclesial. Para outros, correu o risco de transformar o papel pastoral do episcopado em uma função predominantemente administrativa.

Por fim, a terceira fricção se expressou na relação entre fidelidade doutrinal e abertura pastoral. Francisco havia reposicionado essa questão no centro do debate com textos como Amoris Laetitia (sobre a família) e Fiducia Supplicans (sobre a bênção de casais em situações irregulares). O desafio colocado ao colégio foi o de conciliar, sem contradição, a preservação do ensinamento moral da Igreja com a necessidade pastoral de acolher fiéis em situações irregulares ou de vulnerabilidade social. Nessas encruzilhadas, os alinhamentos atravessaram blocos geográficos e culturais. A eleição não se deu entre dois projetos antagônicos, mas entre distintas interpretações sobre como sustentar a identidade católica em um mundo em transformação acelerada.

O vencedor

O conclave de 2025 foi a apoteose de uma estratégia longamente construída. Durante doze anos, Francisco moldou o colégio cardinalício para configurar uma Igreja menos centrada na Europa, mais plural, com presença inédita de religiosos de ordens e inclusão calculada de cardeais mais jovens. O resultado não foi a imposição de um nome, mas a construção de um equilíbrio cuidadosamente arquitetado entre tradição e inovação, unidade e diversidade, autoridade e escuta.

Foi assim que, em 8 de maio de 2025, o cardeal agostiniano Robert Prevost se tornou Papa Leão XIV. O pertencimento à Ordem de Santo Agostinho ajuda a compreender certos traços de seu percurso e estilo pastoral. Trata-se de uma ordem marcada pela ênfase na vida comunitária, na autoridade colegiada e na formação intelectual contínua. Agostinianos são formados em contextos de escuta e deliberação compartilhada, pouco afeitos a centralismos. A longa experiência de Prevost como superior da ordem e como missionário no Peru sugere uma liderança moldada mais pela escuta e pela gestão colegiada do que por intervenções carismáticas ou gestos de autoridade solitária. Nascido em 1955, chegou ao papado aos 69 anos, onze anos mais velho que João Paulo II quando eleito e nove anos mais jovem que Bento XVI.

A idade de Leão XIV foi, em si, uma declaração de força. Ao optar por um papa ainda jovem para os padrões vaticanos, os cardeais sinalizaram um gesto de confiança em sua própria decisão. Escolher alguém que pode durar é afirmar, com clareza, que não se trata de um pontificado de transição, mas de consolidação. A escolha revelou o desejo de um colégio que busca prolongar sua influência para além de uma única sucessão.

Americano de nascimento, mas formado e pastoralmente identificado com a América Latina, Leão XIV rompeu expectativas. Tornou-se o primeiro papa norte-americano da história, mas, ao surgir na Praça de São Pedro, falou em espanhol, não em inglês.

Sua trajetória combina dois atributos centrais para o novo ciclo: longa experiência pastoral em contextos periféricos e sólida capacidade de articulação institucional. Missionário no Peru por três décadas, bispo em Chiclayo e delegado apostólico em dioceses em crise, Prevost construiu sua reputação pela escuta paciente e pela reorganização discreta de estruturas locais. Nomeado cardeal em 2023 e prefeito do Dicastério para os Bispos, foi preparado discretamente para este momento.

O nome escolhido reforça o gesto. Ao adotar Leão XIV, conecta-se ao legado de Leão XIII, autor da Rerum Novarum (1891), que lançou as bases da doutrina social da Igreja para o século 20. Essa doutrina sistematizou a posição católica diante das questões do trabalho, da justiça social e da propriedade privada, marcando a entrada da Igreja nos debates sobre a modernidade econômica e política. Como Leão XIII, o novo papa parece indicar que sua intenção será guiar a Igreja na travessia definitiva para o século 21, reconhecendo as urgências e contradições do tempo presente. Como Leão XIII, Leão XIV não pretende romper com a tradição, mas buscar uma presença eclesial capaz de habitar as transformações sociais sem se dissolver nelas.

Leão XIV carrega, porém, tensões próprias. Não corresponde ao perfil europeu que parte da Cúria esperava, nem à expectativa de um papa originário da periferia global. Americano de nascimento, optou pela cidadania peruana e construiu sua trajetória pastoral na América Latina. Seu estilo mais reservado e menos gestual o diferencia de Francisco. É conhecido por posições firmes em relação à chamada “ideologia de gênero” e adota maior cautela frente ao reconhecimento de famílias homoafetivas. Assim se expressa a complexidade da Igreja Católica, resistente a ser capturada por leituras simplificadoras de progressismo ou conservadorismo.

A biografia de Prevost também não escapou de controvérsias. Ainda como bispo e superior religioso, enfrentou críticas públicas sobre sua atuação em casos de abusos sexuais, incluindo acusações de acobertamento e omissão. Esses episódios, que geraram reações dentro e fora da Igreja, agora se tornam parte do terreno instável que terá de administrar como papa.

Resta saber se Papa Leão XIV será capaz de, em algum momento, discordar do bispo Prevost que foi.

A eleição de Leão XIV encerra um ciclo e inaugura outro, sem ruptura, mas não sem desafios. A Igreja Católica inicia este novo pontificado ainda atravessada por incertezas: redefinir sua presença global em tempos de crise da democracia, restaurar a credibilidade institucional abalada por escândalos e sustentar a difícil tensão entre tradição e adaptação pastoral. Francisco construiu o tabuleiro, escolheu as peças, passou o bastão para um dos que preparou e encerrou sua partida. Agora, cabe a Leão XIV fazer seus primeiros movimentos.

O fim da Segunda Guerra e seus ecos no presente

Na noite de 8 de maio de 1945, em um refeitório improvisado de uma escola militar em Karlshorst, nos arredores de Berlim, a Alemanha nazista assinava sua rendição incondicional, encerrando oficialmente a Segunda Guerra Mundial. A cerimônia foi uma repetição exigida por Josef Stalin, um dia após a assinatura preliminar feita em Reims, na França. Agora sob o comando do marechal soviético Georgy Zhukov, o ato contou com a presença de líderes aliados como os generais Arthur Tedder, do Reino Unido, e Carl Spaatz, dos Estados Unidos. Os oficiais alemães, entre eles o marechal Wilhelm Keitel, o almirante Hans-Georg von Friedeburg e o general Hans-Jürgen Stumpff, chegaram escoltados, em silêncio. O documento foi lido em russo, inglês e alemão. Em Moscou já era dia 9, e por isso os russos passaram a celebrar a vitória nesse dia. No restante do mundo, o 8 de maio ficou marcado como o fim do conflito na Europa.

Oito décadas depois, a data ecoa. É lembrança viva do momento em que o maior conflito da história começava a silenciar suas armas, após assassinar mais de seis milhões de judeus durante o Holocausto, além de matar cerca de 40 milhões de civis e 20 milhões de soldados. “Hoje, estamos todos unidos por sentimentos de alegria e tristeza, orgulho e gratidão, e admiração pela geração que esmagou o nazismo e, ao custo de milhões de vidas, conquistou a liberdade e a paz para toda a humanidade. Preservamos fielmente a memória desses eventos históricos e triunfantes”, declarou o presidente russo Vladimir Putin durante o Dia da Vitória, celebrado com pompa em Moscou.

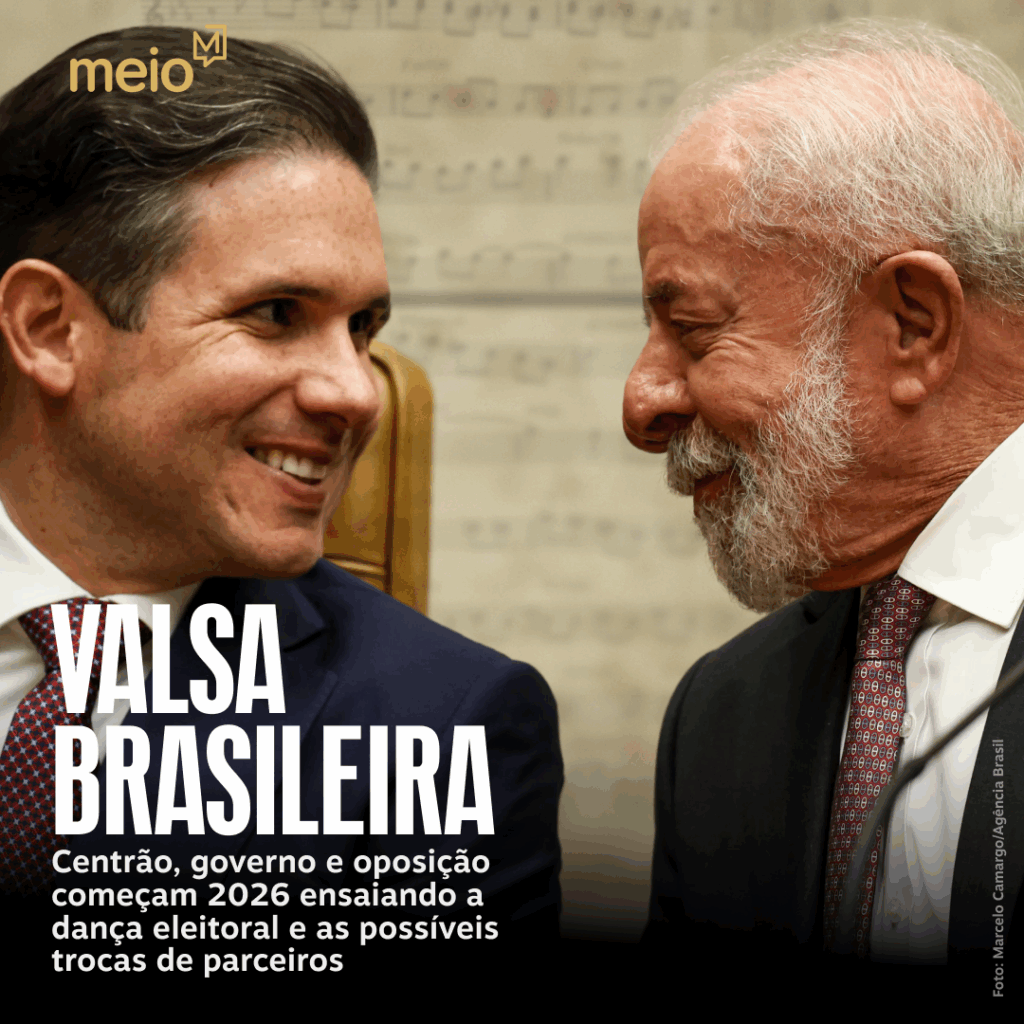

Na capital russa, mais de 11 mil soldados e integrantes das forças de segurança marcharam pela Praça Vermelha diante de líderes estrangeiros, incluindo o presidente chinês Xi Jinping, o venezuelano Nicolás Maduro e o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Um dos poucos chefes de Estado de democracias ocidentais presentes, Lula chegou a Moscou na quarta-feira para acompanhar as celebrações do 9 de Maio. Além de assistir ao desfile militar, participou da tradicional cerimônia de oferenda de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido, no Jardim Alexander. Em seguida, almoçou com Putin e teve uma reunião no Kremlin à tarde. Já à noite, compareceria a um jantar oferecido em sua homenagem pelo embaixador brasileiro.

A visita, apesar de simbólica e ligada ao passado histórico da Segunda Guerra, não escapou de críticas. Para analistas, o gesto tem peso político em um momento delicado. “Embora o governo justifique a viagem como parte de uma política externa autônoma e não alinhada, a leitura simbólica da visita não pode ser ignorada. Participar de um evento carregado de valor militar e nacionalista ao lado de um chefe de Estado acusado de graves violações da legalidade internacional fragiliza a posição brasileira de neutralidade e pode ser interpretado como um endosso tácito à estratégia russa”, reflete Fernanda Magnotta, coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP. Ela acrescenta: “Mais do que isso, a presença de Lula pode ser usada por Moscou como trunfo propagandístico para mostrar que a Rússia não está isolada — exatamente o contrário do que desejam os países europeus e aliados da Ucrânia”.

Na mesma linha, o historiador Filipe Figueiredo, criador do Xadrez Verbal, observa que a vitória sobre o nazismo virou peça valiosa na engrenagem da propaganda política russa. Mas lembra que há também um aspecto prático. “É uma forma de Lula se reunir com Putin — presidente de uma potência e parceiro nos Brics — sem que ele precise sair da Rússia.” Vale lembrar: Putin não participou da cúpula do G20 no Brasil em 2024 e pode se ausentar da reunião dos Brics neste ano. Entre as justificativas para a ausência está o fato de o Brasil ser signatário do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, que emitiu mandado de prisão contra Putin. “Enquanto não é um encontro realizado em circunstâncias ideais legais e morais, é um encontro importante e necessário, com uma justificativa plausível nesse caso. Independente das narrativas nacionais, devemos ao menos concordar que derrotar o nazismo foi algo positivo”, conclui Figueiredo.

Em um cenário global no qual países endurecem seus regimes, concordar, por si só, não basta. É necessário escavar o passado em busca de lições que impeçam que os horrores de grandes guerras voltem a assombrar o presente. Em um artigo publicado no New York Times, os ministros das Relações Exteriores da República Tcheca, Estônia, Letônia, Lituânia, Moldávia, Polônia e Ucrânia elencam cinco ensinamentos para alimentar uma paz duradoura. O primeiro deles: ceder diante de um agressor não traz paz — apenas o encoraja. Lembram ainda que dividir territórios, como se a história pudesse ser redesenhada em gabinetes, sempre teve um custo alto demais. Que as chamadas “esferas de influência”, longe de garantir estabilidade, mergulharam povos inteiros em décadas de silêncio e repressão. Defendem, também, o direito de cada nação decidir seu próprio caminho, sem tutela nem veto, e alertam que a impunidade é solo fértil para brotar futuras atrocidades. Por fim, reforçam que a memória histórica não pode ser distorcida ao gosto do poder: conhecê-la, em sua inteireza, é o que permite às democracias resistir à mentira.

E a cada ano, esta história perde suas testemunhas diretas, aqueles que viram com os próprios olhos o horror da guerra e também a alegria contida de seu fim. Irmgard Müller, aos 96 anos, é uma dessas vozes raras que ainda carregam a memória viva de maio de 1945. Na época, ela trabalhava como administradora na prefeitura de Northeim, uma cidade alemã marcada por sua lealdade ao regime nazista e, por isso, fortemente defendida até os últimos dias do conflito. “Passamos boa parte da guerra sem grandes danos, mas nos últimos dias tudo desabou. Bombardearam a estação de trem, destruíram a fábrica de açúcar, muitas casas viraram destroços. Trinta e sete pessoas morreram. À noite, os aviões britânicos despejavam o que restava das bombas quando voltavam de Berlim. Voavam tão baixo que eu juro que conseguia ver o rosto dos pilotos”, conta. Ela lembra com nitidez do dia em que Kassel foi atacada. Fica a 60 quilômetros dali, mas o céu em chamas podia ser visto de Northeim. E, à medida que os dias finais se aproximavam, crescia o medo.

“Sabíamos que os russos estavam a 20 quilômetros, vindo do leste, e os americanos, do oeste. Mas a gente morria de medo que os russos chegassem primeiro.” Irmgard perdeu o pai na Rússia, em 1944. Perdeu também um tio. Nunca conheceu uma de suas avós — o regime nazista não permitia que viajassem até Breslau, onde ela vivia. A avó morreu antes que pudessem se encontrar. Hoje, ao acompanhar o noticiário, é tomada pelo medo. “A guerra é a pior coisa que existe. E acho que nunca estivemos tão perto do perigo como agora. Nem a Guerra Fria parece tão ameaçadora quanto o que estamos vendo na Ucrânia, no Oriente Médio. É como se ninguém tivesse aprendido nada.”

O polonês Józef Kwiatkowski, hoje com 98 anos, também vê nas manchetes atuais um passado que jamais o deixou em paz. Nascido em Lutsk, então território polonês e hoje parte da Ucrânia, ele combateu no Primeiro Exército Polonês ao lado do Exército Vermelho, nos meses finais da guerra. Lembra-se do cheiro — “o fedor da morte, da destruição, dos piolhos, das úlceras” — e da tensão permanente, como uma camada invisível de sujeira grudada à pele. Quando a guerra enfim terminou, Józef estava em Sandau, às margens do Elba. Recorda com nitidez o instante em que tudo parou. “O silêncio era absoluto. Nada de tiros, nenhuma explosão, nenhum grito. Apenas silêncio. Um silêncio que soava estranho, como se o mundo estivesse aprendendo a respirar de novo.”

Essa sensação de pausa, no entanto, ainda reverbera. Por isso, livros como O Medo e a Liberdade, de Keith Lowe, são boas lentes para entender como o pós-guerra criou um imaginário de heróis e vilões que ainda permeia o discurso global. Já em A Bomba, Howard Zinn reflete sobre as decisões devastadoras dos bombardeios atômicos no Japão, enquanto Ausência de Destino, de Imre Kertész, recupera o relato imersivo de um sobrevivente dos campos nazistas. Outros títulos, como Os Monstros de Hitler, de Eric Kurlander, e O Urso que Caçava Nazistas, de Marcio Pitliuk, exploram as raízes do nazismo e as histórias de resistência judaica, ajudando a elucidar como o passado ainda impacta o presente, especialmente em debates sobre poder, memória e identidade.

O poder imagético das palavras

A poeta norte-americana Tracy K Smith vem a São Paulo na próxima semana para participar do Festival Poesia no Centro, que acontece na livraria Megafauna do Cultura Artística, de 16 a 18 de maio. Serão 13 encontros que reunirão poetas, jornalistas e pesquisadores ligados ao universo da poesia. Poeta laureada, vencedora do Pulitzer de Poesia por seu livro Vida em Marte (2011), lançado pela Relicário na tradução de Stephanie Borges, Smith tem mais um livro saindo no país, a coletânea Uma Fome Tão Afiada (Editora Male), com seleção e tradução de Salgado Maranhão e Alexis Levitin.

Além de seus poemas, que vão de temas íntimos a mais universais, em diálogo com textos históricos como a Declaração de Independência dos Estados Unidos, Smith se dedica à vida acadêmica. Foi professora em Princeton e hoje é professora de Inglês e de Estudos Africanos e Afro-americanos na Universidade de Harvard. Conversamos por telefone sobre sua poesia, mas também sobre a questão do identitarismo e dos ataques da administração Trump às universidades. Leia abaixo os principais trechos da entrevista.

Como a poesia nos ajuda a acessar e entender sentimentos difíceis de descrever?

Um dos instrumentos que os poemas usam para fazer esse trabalho impossível de ver é a metáfora. O que eu acredito que acontece quando um poeta recorre a uma metáfora é direcionar sua linguagem em direção ao que pode parecer um contexto errado, mas é o lugar onde o sentido apropriado dos sentimentos habita. E, assim, o que acontece é que eles ampliam o alcance do poema, e o leitor pode viajar para esse outro lugar e absorver as ideias de uma forma visceral. Inevitavelmente essas imagens acabam virando ferramentas para lidar com a nossa própria vida.

Li que a fotografia ensinou você a contar histórias com imagens e a olhar para as coisas de uma maneira diferente. Como ela molda sua prática poética?

Eu tive um período de bloqueio, com dificuldade em escrever poemas, em encontrar a linguagem que parecia correta. Então, fiz um curso de fotografia e o que percebi é que muito do que vemos ativa uma resposta emocional. Parte disso está enraizado na memória, parte na saudade, parte no sentido de como a beleza é composta. Mas também no que o horror ou a feiura ou o perigo despertam dentro de nós. Os poemas nem sempre precisam explicar a natureza emocional do que estão abordando, às vezes é mais que suficiente mostrá-la. Acho que é isso que acontece ao nos movermos pelo mundo e termos uma reação ao nosso ambiente, aos eventos e às pessoas com as quais entramos em contato. Certamente estamos cientes desse processo a partir do cinema e de outras mídias visuais. Mas sinto que os poemas também são esses recipientes para um certo tipo de visão ou olhar para o mundo em que nos movemos.

Na introdução de Uma Fome Tão Afiada, Salgado Maranhão escreve que os poetas de ascendência negra têm de lutar com um estereótipo de militância. Como você percebe essas expectativas e como seu trabalho desafia esses estereótipos?

É uma impressão que surge da realidade. Sabe, a experiência negra neste país tem sido encontrar um meio de se defender contra muitas formas diferentes de diminuição. Isso tem sido parte do projeto da literatura vinda da diáspora africana aqui e em outros lugares. Mas os artistas também precisam recorrer àquelas outras emoções, à sensibilidade, ao amor, à devoção, ao desejo, à aspiração, que também estão ativas em cada mente e em cada vida. E uma das razões pelas quais isso é tão verdadeiro é porque a resistência emerge da certeza de que algo está errado. É uma âncora filosófica importante. Mas igualmente importantes são aqueles momentos de vulnerabilidade e curiosidade. E perspectivas que emergem de um sentimento que não é guiado por uma agenda. Quando pensamos no trabalho em si, a vida humana não pode estar contida no projeto de resistência. Uma outra forma de olhar para essa percepção é a de que a resistência é feita de muito mais coisa do que a luta. É feita de amor, de sensibilidade, da habilidade de sonhar e imaginar. São coisas que percorrem todas as vidas e são bem-vindas e necessárias em toda poética também.

Como sua compreensão do propósito da poesia mudou ao longo do tempo, desde sua juventude até o ponto em que você está agora?

Meu primeiro livro foi importante para fazer contato com um sentido crível de mim mesma. Passar de olhar para o mundo e imaginar as vozes e histórias de outras pessoas, para dizer que eu tenho uma voz e tenho uma história, além de trazer algumas dessas camadas para a linguagem. Mas acho que foi realmente o primeiro passo para o que significa viver no tráfego da experiência. É isso que a poesia é. Cada poeta está realmente tentando reinventar o que seus poemas podem fazer, não apenas em termos estéticos, mas em termos desse tipo de engajamento ou conexão com algo maior. Para mim, a aposta ainda é cósmica. Estou obcecada com a noção de eternidade e de que somos maiores do que nossa experiência cotidiana.

Parte do seu trabalho é como professora, primeiro em Princeton, agora em Harvard. Neste momento, as universidades estão sendo atacadas por Donald Trump. Há algo a fazer para deter essas iniciativas da administração Trump?

Bem, espero que haja. Gostaria de acreditar que parte do encorajamento que muitos de nós temos feito às nossas instituições, tanto para resistir quanto para denunciar esse desejo de apagar os princípios fundamentais dos quais emergimos, teve um impacto nas escolhas que universidades como Harvard e outras estão começando a fazer para dizer não, não vamos cooperar. Não aceitaremos esses tipos de supervisão. Também sei que o maior trabalho que fazemos está no espaço íntimo da sala de aula e nas formas de diálogo e escuta. E também nos desafios que acontecem quando nos sentamos juntos lendo textos, sejam poemas ou documentos históricos, e perguntamos: o que não percebemos? Sinto que esse trabalho está mais perto da missão do ensino superior. E o que que podemos fazer é nos lembrar da importância desse trabalho. Quando eu estava viajando na posição de poeta laureada dos Estados Unidos, fui desencorajada a falar sobre política e políticas públicas. No entanto, fui para muitos tipos diferentes de comunidades e confiei que um poema sobre a experiência de vida de uma pessoa, a experiência de perda ou de alienação ou de esperança, poderia nos permitir falar sobre tudo. Então eu realmente sinto que priorizar essa escuta atenta ao que a literatura nos convida a contemplar é uma maneira de permanecer atento e investido não apenas em nossa própria experiência, mas na experiência dos outros.

De certa forma, é um antídoto para uma sociedade polarizada. Em A Armadilha da Identidade, Yascha Mounk defende que as políticas identitárias alimentam a polarização. Acredita que o movimento woke é catalizador dessa polarização?

Olha, eu não gosto do nome woke, porque esse nome é um reflexo da estratégia daqueles que não gostam do fato de que a injustiça é algo que pode ser identificado, sobre o qual se pode teorizar e trazer respostas em termos intelectuais e políticos. Eu rejeito o termo, embora eu saiba do que estamos falando. O que eu realmente sinto é que existe muita validade nessas perspectivas e que elas são poderosas porque são galvanizadoras. O mal com o qual tenho vivido é codificado, e há uma grande comunidade de pessoas em todo o mundo para quem essa experiência é familiar e podemos fazer algo sobre isso. Podemos desafiar as instituições que autorizaram esse tipo de apagamento ou diminuição. Isso é poderoso. No meu pensamento mais amplo e corajoso, a resposta exponencialmente desproporcionada que estamos testemunhando a esses valores, a esses movimentos, é um sinal de que estamos em um caminho para algo significativo.

O que seria isso?

Sinto que o que nos levou a esse vocabulário de consciência provavelmente é apenas um estágio de uma perspectiva e um processo que deve se reinventar de alguma forma. E acho que isso me faz sentir que estamos progredindo. Temos de avançar para outro entendimento. O de que o racismo, a discriminação racial, as hierarquias baseadas na supremacia branca, tudo isso é um ramo de um sistema maior de erro que está fundamentado nas noções de que nem todos fazemos parte desta família humana e de que nem todos somos dignos. Então, estou interessada em quais outros vocabulários podem me ajudar a dizer que a injustiça do racismo ainda não foi corrigida e de que forma eu possa ser útil para a luta maior dos direitos humanos.

Convite especial para ver a arte — e o mundo — com outros olhos. Anunciamos hoje nosso novo curso sobre um assunto que vocês tanto pediram: História da Arte. Lecionado por Yuri Quevedo, curador da Pinacoteca de São Paulo, O Tempo e o Agora: Histórias da Arte para Hoje te convida a compreender como a arte responde aos dilemas do tempo. A partir do dia 27/05, você vai exercitar seu olhar e ampliar seu repertório cultural em seis encontros guiados por um dos principais nomes da área. Aproveite 30% de desconto no pré-lançamento, usando o cupom PREVENDA30.

É tanto fato histórico que parece que o show da Lady Gaga em Copacabana foi há um mês, né? Aqui estão as mais clicadas pelos leitores do Meio esta semana:

1. Poder360: Os memes do conclave.

2. g1: Quem eram os favoritos a suceder Francisco.

3. g1: As fotos do show de Lady Gaga em Copacabana.

4. Poder360: Vídeo de Nikolas Ferreira sobre fraudes no INSS explode em visualizações.

5. Meio: Ponto de Partida — As lições da Alemanha.